(一)虎啸岩景点

虎啸岩为武夷山三十六名峰之一。四壁陡峭,屹然独耸,上覆危崖,下临绝壑,山形似虎,劲风袭来时,松涛声及岩洞里的回荡声宛如虎啸;又相传有仙人骑虎,咆哮其上,故名。峰间胜景多奇特,有武夷山水缩影之美称。

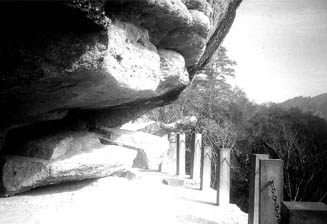

图3-1-50 集云关 |

坡仙带 位于虎啸岩峰腰,是一片种植武夷岩茶的坡地,游山小径从坡地中间通过。小径两旁,茗丛映带,茶叶飘香,恍若仙境,故名坡仙带。另外,坡仙又是道家铅汞派著名炼丹师金竹坡的雅称。他在阐释炼丹术的《通幽诀》中写道:“铅汞者,本是七宝之良媒,五金之筋髓。解则百事俱通,迷则百途并塞。”因此,坡仙带的双关义之一,当指通向悟道的捷径。命名虎啸八景的清代诗人沈宗敬在《虎啸八景·坡仙带》诗中写道:“智解坡公带,机成佛老贪。”

图3-1-51 不浪舟(虎舌石) |

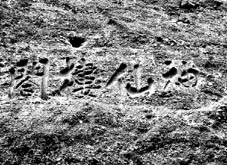

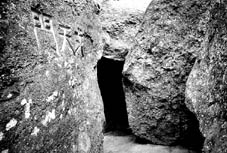

普门兜 从坡仙带往游天成禅寺,通过不浪舟景点后,右边有一处上突下敛的岩带,高丈许,深数尺,长数十丈,可容纳数十人。因其形似斜敞洞口的洞天,人称驻真洞,为武夷山七十二名洞之一。清初,知县王梓因其前临西溪,改名为虎溪洞,令邑人镌其手迹“虎溪灵洞”四字于石壁。又因其与天成禅寺毗邻,佛教信徒把它喻为普度众生的门户,雅称“普门兜”。沈宗敬在《虎啸八景·普门兜》诗中云:“无边普度门,触磕皆真谛。片石驻慈云,兜尽西来意。”

天成禅寺 通过普门兜,即达天成禅寺的露天外殿。寺照壁上大书寺名。外殿后侧,倚岩凿有观音菩萨浮雕(详见《文化·宗教》),下置祀台。台右有崩塌岩石堆垒的天然石屋,镌有“玲珑”二字,岩壁上则勒行书“虎啸”。内殿倚岩而建,约80平方米,缀于高崖半壁,崖势斜覆,可蔽风雨,故内殿不施片瓦,自有禅趣。经内、外殿到山门,此为武夷禅寺的特色之一,往往不拘一格。如要先进山门,则应另觅道路,由玉女峰侧“镜台”经小径,溯西溪,越小岭,度石桥,涉田垄,经白莲渡抵息机亭(已废),盘回而上,以至天成禅寺山门。山门筑在两块山石之间,间隙上方用石块垒筑成门额。山门两侧的两块山石上镌刻着一对楹联,曰:“门内有人人至,洞中无物物逝”。

法雨悬河 在天成禅寺殿堂之内,环境幽静深邃。右壁斜覆的巨岩与左壁蹲伏的小中岩相互夹峙,形成洞口斜敞、面积约800平方米的洞天。右壁,岩溜飞泻在外侧的磐石上,声若梵音。文人借引云光大法师为梁武帝讲经时口若悬河,感动上天,天花为之坠落的佛教故事,称此景为“法雨悬河”。

语儿泉 在天成禅寺殿堂右壁,泉水从石隙喷出,洒落石上,蓄流为塘。泉水流淌之声轻快清脆,好象乳婴牙牙学语之音,故名语儿泉。石上镌有沈宗敬《虎啸八景·语儿泉》诗:“夜半听泉鸣,如与小儿语。语儿儿不知,滴滴皆成雨。”泉水甘洌,为冲泡武夷岩茶的一道名泉。明人吴拭赞曰:“浓若停膏,泻杯中,鉴毛发,味甘而博,啜之有软顺意。”

图3-1-52 宾曦洞 |

白莲渡 为虎啸岩下涧水的佛语雅称。百道涧水从岩顶奔泻而下,经过岩际,竞相汇入西溪。飞泉在山石上绽起千朵浪花,佛界人士比拟为绽放的朵朵白莲;夏日西溪白莲盛开,古人又联想是天上佛祖用圣洁的白莲花接引世人的渡头,故名白莲渡。潺潺溪水汇入九曲溪第二曲之后,水光波影映入曲水旁镌有巨幅崖刻的“镜台”之上,构成具有浓重佛教气息的景观。清初诗人沈宗敬赋诗赞曰:“虎溪一勺水,瀛海等无涯。但得登莲筏,何愁不到家。”(《虎啸八景·白莲渡》)

图3-1-53 定命桥 |

义军寨址 位于岩巅。清顺治九年(1652年),武夷山民陈德容率众举行反清起义,千余人据此为寨,坚守数月,终因寡不敌众而失败。康熙四十三年(1704年),另一股义军再次据此为寨,又告失败。现岩际尚留蹬道、石门等寨堡遗迹。

凌霄峰 为武夷山三十六名峰之一,位于虎啸岩北,不濒临九曲溪,与三髻峰、虎啸岩诸峰相拥而立。此峰岩体高锐,欲摩云霄,故名。又因童顶纯赤,故又名赤壁峰。无径可登峰顶。北壁有人面石,以其裂罅差拟人之双目和鼻、嘴而得名。

三髻峰 为武夷山九十九名岩之一。三峰连体,森秀卓立;中间一座尤为耸拔,如盛妆贵妇的高髻,故名。

老虎岩 是武夷山九十九名岩之一,形若腾跃的兽中之王,故名。由此处西去,虽离九曲溪渐远,但风景可与九曲溪两侧的峰峦媲美。

插笔峰 是武夷山九十九名岩之一。峰虽小,却似远从云霄外插向尘世的一支巨笔,故名。为虎啸岩通向一线天沿途必经之景观。

揽石峰 是武夷山九十九名岩之一,位于虎啸岩南。两石揽结,峰势高耸,从岩隙中累石为门,架梯或攀藤可直上峰顶。自虎啸洞前进入深谷三里许,可到达峰麓。

马枕峰 为武夷山三十六名峰之一,位于揽石峰南,其形绝似骏马,周遭20余里,穿云矗汉,与三仰峰遥相对峙。此峰在武夷山国家级风景名胜区的最南缘。从宏观言,全峰好似一扇硕大的屏风,逶迤遮挡在全山的南端,又好似武夷山风景区的一个骏马形巨枕,故称马枕峰,也即堪舆家所谓的“案山”。

走马洞 位于马枕峰的半腰,深数百丈,为武夷山七十二名洞之一。

藏修岩 为武夷山九十九名岩之一,位于马枕峰麓。传说古时士人在此藏修隐居,故名。

仓基岭 位于虎啸岩西。相传,元末大将陈友定抗拒朱元璋进闽大军时,在此屯兵聚粮,亦名仓廪山。古代《武夷山志》记载:时有发现煨烬及朽谷,垦山者也时而掘得锈损的刀戟之属。今已不复见。

舞雪台 位于仓基岭西。南宋崇安县令诸葛廷瑞(后官至侍郎)曾冒雪登此,故名。

(二)一线天景点

一线天位于九曲第二曲溪南,不临溪而突兀屹立于西南面。游客乘车沿玉女峰旁的武先公路西行,至前兰村路口再折向南,行0.6公里即达。景区以洞天奇观而闻名遐迩。主要景点有灵岩、灵洞、伏羲洞、风洞和横贯三洞的一线天以及三洞对面的蓝岩、楼阁岩、石门岩、螺丝洞等,它们或以高旷雄伟称绝,或以幽深多变见奇。

图3-1-54 三洞相连 |

伏羲洞 武夷山七十二名洞之一,为灵岩岩腰左边的一个洞穴,洞内怪石形似狰狞的猛兽,把守着登上灵岩的门户。沿着怪石凿成的石阶,上通灵岩之巅,右通毗邻的风洞。洞顶微露一条狭长的罅隙,是一线天的起点。武夷山民把岩顶罅隙比拟为八卦之首“乾”卦中的首画“一”,遂将洞名与传说中八卦的创造者联系起来,称为伏羲洞。宋朝张清子赋诗简述命名之义:“一画起于乾,先天至后天。灵岩天一线,想在伏羲前。”洞口岩壁镌有洞名。

图3-1-55 风洞洞门 |

灵岩洞 为武夷山七十二名洞之一。位于灵岩的最右侧。一线天从洞后壁之外横贯而过。洞高7米,长、宽各10余米,洞顶不与岩罅(即一线天)贯通;左洞壁也不与风洞相接。它单独成穴,独具一格。相传,葛仙曾祛妖于洞内,并创建灵岩庵于洞前,但早已废圮。后人在毗邻之风洞内镌有“馘妖岩”三字。灵岩洞石隙中曾有岩水浸注,清莹碧绿,色如青玉,人称圣水井。今水源无存。

图3-1-56 一线天 |

大面石 位于灵岩与楼阁岩之间的峡谷间,石如巨人之脸庞,故名。

五虎石 位于伏羲洞前,尽是灵岩断裂、崩塌时跌落的物体。后人附会为蹲伏洞前的神仙坐骑。

图3-1-57 “神仙楼阁”石刻 |

蓝岩 为武夷山九十九名岩之一。位于楼阁岩之西,与楼阁岩之麓连体,至楼阁岩岩腰上,渐次分开。岩麓上,有条状的崩塌石斜依岩壁,横插蓝岩与楼阁岩之间,形似关隘的门额。石上的摩崖石刻为“求天门”三字,岩壁上还勒有“太保屏”、“天心明月”等。蓝岩隔峡面对“一线天”,岩壁上勒有诸多咏颂此一奇特景观的诗刻和纪游题刻,其中最著名的有朱熹高徒蔡元定的后裔、南宋理宗朝名宦蔡公亮与诸友的唱和诗以及纪游文。

图3-1-58 蓝岩求天门 |

三才峰 武夷山九十九名岩之一。为宏观的“神仙楼阁”巨型洞穴的东面组成部分。三座峰峦并立,紧靠互依,亲密共存,使人视之产生“天时、地利、人和”之感,因取《易经·系辞》中“有天道焉,有人道焉,有地道焉,兼三才而两之”之说,取名三才峰。

石门岩洞 位于三才峰峰腰。为武夷山七十二名洞之一。岩上寸草不生,在周围绿丛环绕中显得分外醒目。岩形酷似寺观的高敞门楼,又像一座高大的城门,故称石门岩。

溅珠嵚 位于三才峰之“地峰”间,峰顶飞泉自半空垂落,晶莹的水珠像千百串自天而降的珍珠,闪闪发光,素有“石门飞泉”之称,文人雅称为“溅珠嵚”。

螺丝洞 为武夷山七十二名洞之一。位于石门岩下,为一大一小的两个岩洞,称为大、小螺丝洞。游客常临大螺丝洞,洞内小径曲折狭窄,必须侧身辗转盘旋而出。洞以幽奇吸引游客。

连麓长洞 位于灵岩的对面,系一宏观的大敞口条形岩洞。它贯穿蓝岩、楼阁岩,蜿蜒至三才峰,横串二岩一峰,气势磅礴,为武夷山七十二名洞之一。洞口向左、右两方展开,绵延数里。洞顶砾岩宛若高大的飞檐向外斜覆,构成水平岩洞。洞壁上又有错落密布的小洞,充满着巨洞孕藏小洞的妙趣。