(一)云窝景点

云窝 景点内坠石叠压,磊积成洞;背倚众峰之峰麓也有很多天然石洞。大小洞穴十数个构成景点的一个特色。清晓时,洞内的空气溢出洞外,与洞外大量冷空气相遇,凝聚成雾状,迷漫分散,若云朵从山窝中奔涌而出,故称云窝。窝内岩壁、磊石上镌满带“云”字的摩崖石刻:云桥、云路、云关、云窝、梯云、白云深处、嘘云、崖云……

云窝分上、下云窝,以铁象岩为界,岩前直至九曲溪之滨称下云窝,岩背称上云窝。

老虎洞 武夷山七十二名洞之一。为进入云窝云路石的一条穿洞幽径。洞宽且敞,可容纳百余人。洞内列有石桌、椅等,夏凉冬暖,可供游人休憩。

罗汉岩 罗汉岩为进入云窝的块岩,以形似罗汉而名。岩上原有南宋学士胡寅所建夺秀亭。朱熹在五曲营建武夷精舍时重修,并易名为铁笛亭,取胡寅诗句“更烦横铁笛,吹与众仙听”之意。岩下有一个首尾相通的巨洞,即罗汉洞。

图3-1-32 云路石 |

黑洞 为武夷山七十二名洞之一。位近罗汉洞,幽曲深黝,初入颇觉黑暗,少顷才能渐辨颜色。

先天洞 位于隐屏峰峰腰,广可数丈,中有岩石,排列如八卦之形,取伏羲氏画八卦之说,取名伏羲洞。嗣后,山民为避免与一线天景观的另一处伏羲洞重复,遂易名先天洞,实取“画八卦之首笔,先于宇宙之先”之意。

云桥 位于黑洞右、先天洞前。两石高耸,中隔一峡,上横石板,号为云桥。

云路 为穿越老虎洞进入云窝的小石径,径侧摩崖石刻,有明学者方孔昭的“重洗仙颜”。山径幽静,天然山门上镌刻“云路”二字。

丹枢道院 位于云窝景点中心,即上云窝铁象岩之上。入口处有天然石门,为宋朝道士陈丹枢所建。道院背倚隐屏峰,前望三教峰,左侧仙掌峰,右侧天柱峰。面丹炉之石,枕铁象之岩。东与武夷精舍相望,西与游仙馆相距,都是咫尺之近。但已圮废。

图3-1-33 铁象岩 |

水云寮 水月亭 水云寮位于铁象岩岩顶。北宋理学南传始祖之一游酢在讲学武夷时于此筑精舍,取“水云缭绕”的谐音、双关之意,名为水云寮。南宋绍熙元年(1190年),游酢后裔游九言在先祖所寓岩顶石壁上摩刻“水云寮”三字。岩顶小块平旷之地,宋时盖有水月亭,为夜间观赏水天月色的佳处。原亭已圮。20世纪80年代初,武夷山风景区管理部门重建长方形竹亭一处。水月亭后还遗留一处游酢当时舂米用的岩臼,亭东的岩石上古代曾分别镌刻“寒暑一天”、“寄傲”石刻各一方。

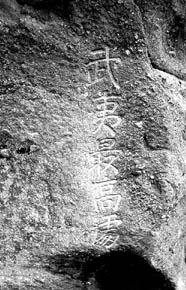

伏虎岩 为武夷山九十九名岩之一,位于云窝景点的中心,与仙掌峰毗邻,高数十米,岩势形似蹲虎,因名。岩顶细竹簇簇,华盖翡翠。岩壁遍布摩崖石刻。朝向西南的主要岩刻,有明代卸任兵部侍郎陈省撰写的“伏虎”景名和五绝诗:“百兽舞虞庭,胡为岩下伏?前面有投龙,风云好追逐。”作者借景抒志,拓展岩名涵义。岩壁上还镌有陈省与挚友、门人的酬唱诗十数首。岩之西壁主要岩刻有,武夷道教名山的题识两处:一为“武夷洞天升真元化之洞”,一为南宋学者游九言题写的“升真元化之洞”。

伏虎洞 洞底奔泻一股清泉。清泉源自天游峰东南麓石罅中迸出的涓涓岩溜,流经此岩之麓后汇成流泉,注入伏虎岩南壁下方的此处巨洞。明代兵部侍郎(尊称为少司马)陈省隐居云窝时,多次来此赏玩。其门人、崇安县令梁鹏遂将此泉命名为司马泉,并在洞口石壁上镌刻泉名。洞前有一曲折小径,通过人工架设的梯桥通向仙掌峰麓。

图3-1-34 叔圭精舍石坊门 |

王文成公祠 棘隐庵 王文成公祠供奉明代理学家王守仁(阳明)的神位,明天启六年(1626年)肇建,位于上云窝右。原址为宋代刘妙清女道士所建棘隐庵,取意于何仙姑诗句“幽居山林间,荆棘隐此身”。该庵原傍于宋道士陈丹枢兴建的云窝道院。宋代名道白玉蟾曾为之作《棘隐庵记》。

幼溪草庐 位于隐屏峰麓的上云窝和五曲之畔的下云窝之间。万历十一年(1583年),明朝兵部侍郎陈省(字幼溪)罢官归武夷,在云窝叔圭精舍和淮阳书院的废址上筑室隐居,隐处范围广袤,备极山水、园林之胜,总称幼溪草庐。鼎盛时期,亭、台、楼、阁等俱臻完美,雕梁画栋,为山中最豪华的景观之一,构建规模超过毗邻的朱熹紫阳书院。当时,有士子题诗于壁曰:“紫阳书院对清波,破壁残碑半女萝。颇爱隔邻亭榭胜,画栏朱拱是云窝。”草庐景点包括宾云堂、栖云阁、巢云楼、研易台、生云台、嘘云洞、聚乐洞、栖真阁、迟云亭、寒绿亭、红叶亭、碧漪亭、竹坞、问樵台、青莲石沼、停云亭等。现多已废圮,但大部分景点仍留有陈省题写的摩崖石刻。

问樵台 为沿云路石门进入云窝的第一景。岩刻“问樵台”镌于明万历十五年。当时陈省已隐居云窝四年。还刻有一首七绝咏景诗:“剔尽蓬蒿见石台,临溪学钓趣悠哉。投竿终日忘钓饵,独与樵翁话几回。”

嘘云洞 为武夷山七十二名洞之一。从问樵台旁之石径右折,向山上行,有一处由四面岩壁夹峙而成的井谷式洞穴,面积约10平方米。游客的前脚刚迈进洞口的台阶,便顿觉一股冷风扑面而来,步入井谷中心,则凉气益加清爽,暑热尽消。探其究竟,原来冷气从洞口上方的大岩隙流进洞内,热气则从洞的小口溢出洞外;冷气的流量大,所以觉得凉风袭人。冷、热两气相遇,凝聚成雾状,若云朵从井谷的小口嘘拂而出,故名嘘云洞。

聚乐洞 为武夷山七十二名洞之一。位于嘘云洞的略高处,为一个上丰下敛、向外敞口的岩洞。洞口上方是斜覆向外的巨石,书勒“聚乐洞”三个巨字,系明代陈省手笔。洞室近20平方米,内置天然石桌、石凳。为陈省会见宾客之所。

崖云门 嘘云洞东侧有一条登山石径。径通石门,门楣书勒“崖云”二字。晨曦初露时,山岚徐腾,聚于石门之岩近处,形成崖云景观,故名。

白云亭 建于进入“崖云”门内林木深处的巨岩之巅。岩壁勒有山中面积最小的岩刻“白云深处”。因陈省的“幼溪草庐”主宅由此而进,故亭名取自唐代杜牧诗句:“白云深处有人家”。亭已废。

图3-1-35 “云窝”石刻 |

研易洞 为武夷山七十二名洞之一,位于栖云阁之侧。它是云窝的一个罅穴石洞。明代隐士陈省倚洞筑台,做为研读《易经》并演易卜算的场所。

图3-1-36 研易洞 |

停云亭 位于研易洞之西,因在云雾聚散之际,此处多有氤氲蕴藉,陈省构亭以赏云趣。亭子盖在北宋学者游酢所建水云寮废址上。陈省在《停云亭记》中写道:“夫离合聚散,亦人所必有也,独云哉!顾所以系余留而思者何如耳?”故名停云亭。摩崖石刻“留云”,篆文勒在石壁间。明崇祯十三年(1640年),福州孝廉李时兴曾在废址上筑室,名为枕肱居,又构濯缨亭于石岩上,均已废圮。

绿漪亭 位于下云窝濒临九曲溪的五曲处,既可观赏水色溪光,又可顾盼和仰望四周岚影。景点有在一巨岩上建筑的五角亭。亭盖檐飞翘角,亭下巨岩巍然。岩下则石池映照,植以菡萏。岩镌“石沼青莲”四字。构建者陈省经常在此专研理学。他以朱熹在六曲响声岩书写的岩刻“逝者如斯”自警,因而在六曲响声岩和此处分别镌刻手写千字文中的“空谷传声”、“虚堂习听”警句。

图3-1-37 茶 洞 |

曹家石 位于下云窝的九曲溪流中,近镜潭。传说,昔有曹姓举家避难过此,突然舟覆,因遇此石,遂攀石免溺,故而得名。石上原镌“曹家石”三字,因被水浪长期冲刷,刻字已不存。其旁水中另有“蝴蝶石”,因形得名。

茶洞 为武夷山七十二名洞之一。位于接笋峰下、六曲东岸。沿着清初刻有“峥嵘深锁”门额的石坊(明代石匾为“仙凡岐路”)进入。洞内,古时植有名茶丛,故名。幽洞四周诸峰环抱护峙:南为接笋峰、隐屏峰、玉华峰,东为仙游岩,北为清隐岩及天游峰、仙掌峰。四周山势高峻,谷井清静幽微,又称幽微洞天。谷井还有雪花泉、澹泉和玉华泉汇聚于此,更添幽居特色。明代徐霞客来此旅游考察后赞赏道:“(四周)群峰上皆峭绝,而下复攒凑,外无蹬道,独西通一罅,比天台之明岩更为矫绝也。”谷底面积仅六七亩,向为名士卜筑留连之地,代代延续,彼废此兴,俱取其环境清幽,山水诸胜咸备之故。自唐、宋以来有主要建筑多处,另有其它自然景观,俱各引人入胜。

石堂寺 唐武德元年(618年)建。五代唐天成年间迁于三层峰下。已废。

小隐堂 宋代将军刘衡建。久废。

煮霞居 清初李卷建,已废。

黄道周寓所 明臣黄道周罢官后居此讲学。崇祯甲申之变后,他出山抗清,兵败被杀,寓所遂废。

武夷别业 清朝本邑缙绅潘锦建,位于玉华峰下。久废。

清隐岩 为武夷山九十九名岩之一。位于茶洞北壁,巉岩陡削,倚于天游峰麓,岩壁镌有“清隐

”三字。“

”三字。“ ”为“巖”字省去“山”和两个“口”的玄字,因为自有高耸的山势和山麓的两口清泉充替该字的上、中部结构,所以省略掉“山”和两个“口”。岩刻构思独特,岩景清静幽深。宋朝名臣刘夔题诗云:“地迥隔尘寰,石门云闭关。幽人淡无事,白鹤相往还。”

”为“巖”字省去“山”和两个“口”的玄字,因为自有高耸的山势和山麓的两口清泉充替该字的上、中部结构,所以省略掉“山”和两个“口”。岩刻构思独特,岩景清静幽深。宋朝名臣刘夔题诗云:“地迥隔尘寰,石门云闭关。幽人淡无事,白鹤相往还。”

图3-1-38 “仙浴潭”石刻、塘门 |

仙浴塘 位于清隐岩右的深峡之中。峡口有一天然石门,雪花泉注泻到峡内,蓄成水塘。传说仙人在此沐浴,故称仙浴塘。岩间刻有景点名称。深峡左边岩壁上有三处约二米多高的长形洼窟,俗称仙浴间。雪花泉流出峡口后,即从伏虎岩下石洞流出山间,奔赴九曲溪。宋陈梦庚咏诗曰:“神仙无垢骨犹香,底事山间有浴塘?我欲从之三洗髓,骑鲸散发水云乡。”

澹 泉 自清隐岩石罅间迸出,与雪花泉合流。

玉华泉 自玉华峰石峡中迸出,也汇合雪花泉出山奔溪而去。

(二)隐屏峰景点

隐屏峰为武夷山三十六名峰之一,位于茶洞南侧,高峻峭拔,方正如屏,常年隐在云雾缭绕之间,故名隐屏峰。峰体有一道长形裂罅,自顶纵贯峰腰,形成下聚上分的连体峰峦,大者即称隐屏峰(小者称接笋峰,另见条款)。峰北麓镌有“梯云”的岩体连续攀登三截铁梯,直到峰腰。峰腰处岩壁凸出,谓之“鸡胸”,登顶小径由此凿岩曲折盘旋而上,谓之“龙脊”。登顶沿途的主要景点有:

留云书屋 位于隐屏峰北麓稍上之处,沿磴道可上,磴道之旁有“步虚”岩刻。上有石坊,匾书“留云书屋”。清康熙五十三年(1714年),崇安县司铎董茂勋建。翌年,相国李光地莅屋访问,写有记文,赞曰:“背玉华而面神皋,左瞰云窝,右倚仙掌。诗史案砚,居然幽人之庐;吐雾吞云,收尽溪山之致。”庐已废,但坊仍存。书屋后面,董茂勋另建有晚霞居,其子董天工在其左盖有望仙楼,并自题诗云:“谁道有飞仙,遨游六六巅。倚楼时远望,惟见碧云天。”坊门近处,有明万历年间福宁治兵使者熊明遇撰写的《武夷山游记》岩刻全文,为山中纪游性岩刻中最长的一幅,抒写山中各景甚详。

图3-1-39 “仙凡界”石刻 |

玄元古洞 为武夷山七十二名洞之一。从“仙凡界”登上十数步即到此处。古洞实为一小方较平坦的山谷,岩壁镌刻“玄元古洞”、“云龙洞天”以及明代儒士的诗文等。

痴颐窝 实为道士藏修的一处小洞天,位于隐屏峰登顶山路“龙脊”之左方。在此修行的道士为江西贵溪人汪三宝,号痴颐,故藏修之处称为痴颐窝,有坊门为标志。汪三宝羽化后即留蜕于此。清董天工《武夷山志》载:“旧有小楼,今废。”“且云痴颐脱形后,即凿石为塘,盖裸葬焉。”迄今岩壁高处仍遗留50余处石凿方孔和一块长2.6米的杉木板,还有“内观”、“清隐岩居”等摩崖石刻。

南溟洞 为武夷山七十二名洞之一,位于隐屏峰顶南侧稍下之石壁处。此处岩腹收缩,岩顶外覆,形成天然洞天。洞内再凿进一个龛位,深、宽各60厘米,高约120厘米,供奉明代道士刘端阳的遗蜕(刘端阳和汪三宝共同开发隐屏峰道教胜地),洞口匾刻为“南溟靖”。“溟”即“海”,意即南海仙境。“溟”又可释为“溟蒙”,意为此境处在仙雾溟蒙之中。从洞口俯瞰峰下,极目远眺溪山,可以看到五曲桥、更衣台、天柱峰、晚对峰、御茶园旧址及三教峰诸胜。

清真道院 位于隐屏峰顶。明万历五年(1577年)建,不久即倾毁。清顺治十五年(1658年),道士金象重建,题匾为“隐屏仙居”,今已圮毁。

(三)接笋峰景点

接笋峰为武夷山三十六名峰之一,又与隐屏峰相依并立,两峰互为连体峰岩。登峰道路与攀登隐屏峰相同,即先缘梯三截至“龙脊”,然后穿越连体峰峦中的隔峰小涧,到达接笋峰(又称小隐屏峰)。主要景点如下:

仙弈亭 位于接笋峰半腰,此处有一座突显的山岩,岩势险峻,下临深谷(即云窝)。明嘉靖年间,道士汪三宝、刘端阳在岩顶构建仙弈亭,取南、北仙翁在此弈棋之意。明朝名宦邹守益题写“仙弈亭”镌于岩壁,已废。1983年在原址重建。

图3-1-40 接笋岩 |

元元道院 方井 明朝道士汪三宝、刘端阳建,原名玄元道院,清朝因避康熙皇帝名讳改为今名。肇建道院的两位道士即居于此,居处之馆名为“怀仙馆”,朝廷命官等曾到此访道并撰文题字。道院附近凿有方井,清泉涓涓不绝纳入井中。传说泉水是天降仙露汇聚而成,故岩间勒有“仙掌露”三字,方井随之也称为承露井。接笋峰麓的伏虎岩,尚存一方有关这件盛事的摩崖石刻:“嘉靖己未冬十月七日,缙云樊献科按闽之暇,偕督学使君宗臣访汪、刘二真人于大隐屏之巅。献科因题其居曰:‘怀仙馆’,名其泉曰:‘仙掌露’,宗臣为文记之。献科复书此志之。”道观虽已废圮,方井和岩刻尚存。

接笋岩 武夷山九十九名岩之一,为接笋峰的一块断裂岩石,它紧紧依附于整个大峰体,岩顶尖锐如新笋,岩体腰部有两条横贯的裂痕,形如断笋而接续粘合。接笋峰也因之而得名。

接笋峰顶 由仙奕亭登山,沿着夹崖刻有“人共云闲”、“醒心岩”的山路,直上石磴200余级,即达接笋峰巅。山顶架有定向的高倍望远镜,可眺望隔溪大藏峰半岩的船棺和虹桥板。

(四)仙掌峰景点

图3-1-41 “壁立万仞” |

摩崖石刻群 仙掌峰的摩崖石刻精彩纷呈,内容广泛。岩刻最大者为“壁立万仞”,明万历年间卸任兵部侍郎陈省撰并书。尚有“仰之弥高”、“见石面”等岩刻多处,阐扬朱熹赞誉仙掌峰“耸一石为一山”的雄姿。岩壁上还镌刻明末青年遗臣方以智削发为僧(法号释无可)后题刻的“南无阿弥陀佛”。

图3-1-42 半山亭 |

石门岩 武夷山九十九名岩之一,横亘于仙掌峰前,是从侧面登攀仙掌峰和天游峰的必经之处。巨岩与仙掌峰相倚形成一个自然洞门,石壁镌刻“天游门”。

图3-1-43 “打倒日寇,保我中华”石刻 |

立壁峰 为武夷山九十九名岩之一。位于仙掌峰右,屹立如堵,又名小天游。

橘树涧 涧的源头在立壁峰之右,涧水循天游岭而南,出仙掌峰、苍屏峰之间,然后注入九曲溪。溪畔平旷之地为马兰洲。

山当岩 为武夷山九十九名岩之一。自橘树涧逾小岭,两崖夹径,中有山垅地十亩许,名为白叶窠;再沿山路迤逦曲折,即抵山岩之麓。景点清幽雅致,杜绝市嚣,阻挡纷扰,故称为山当(挡)岩。明代,有人叠石为门、浚流为池,建造山当庵,已久废。

(五)天游峰景点

天游峰为武夷山三十六名峰之一。峰顶的胡麻涧将此峰与仙掌峰分开。它高耸于仙掌峰、清隐岩之侧,自成一体;周围群峰拱向,峰下九曲潆洄,是纵览武夷群峰,俯瞰清莹九曲溪的理想之地。明代徐霞客赞曰:“不临溪而能尽九溪之胜,此峰固第一也。”主要景点有天游观、一览台、妙高台、胡麻涧、天游公园等。

天游观 位于天游峰顶,从茶洞口新辟的蹬道曲折攀援而上即可抵达。宋道士刘碧云、张希微建,嗣后有道士张虚一居此。明正德年间,藩司蔡潮扩建道观屋宇。嘉靖五年(1526年),冲佑观道士詹本初重修,正殿也称三清殿,殿后为宣经楼,其右又有竹波楼,可俯瞰胡麻涧。观内多有名人题匾:耿定力题“天游”,沈儆炌题“凭虚御风”,葛寅亮题“天游阁”,韩士望题“一览台”,张瑞图题“最胜”、“升云驻鹤之巅”。观已久废,匾额无存。1983年,在原址重修仿古建筑一座,构体古朴、庄严,飞檐翘角,题匾为“遨游霄汉”,供奉开山祖师彭祖及其两个儿子彭武、彭夷的塑像。此处为上天游与下天游的分界,自天游观北折为上天游,南折则为下天游。

一览台 位于下天游峰巅南侧,台临崖畔,可俯眺九曲溪,崖沿围以栏杆。登台凭栏,则九曲溪如游龙夭矫,蟠绕山中,二曲的溪畔风光隐约可见,四曲之卧龙潭、五曲的平林滩、六曲之老鸦滩以及七曲至九曲的晶莹溪流,都可指顾而得。遥看群峰,皆面北朝向,隐屏峰、接笋峰、玉华峰参差并立,类似笔架,稍远为晚对峰等,又远为虎啸岩等,层峦叠嶂,如朝臣拱拜;而大王峰、双乳峰则似左、右辅弼之臣。最远的外山为正南的齐云峰,翠色青葱,高连云汉。九曲尽处的星村一带,则烟树满川,悉收于栏槛之内。临眺之际,心旷神怡,溪山全势,一览无余,台因之得名。明代诗人钱秉镫有诗赞曰:“闻到天游客罢游,果然此踞最高头。方知曲曲山回转,合使峰峰水抱流。丹碧皴中通估舶,烟云破处垦田畴。棹歌不向前途去,一览台边已尽收。”此处还是观赏云海的最佳去处,晨昏之际,山岚蕴藉,风起云涌,观赏云雾奇景,恍若托身于仙气之中,天游峰之名由此而得。

一览亭 游客正面攀登天游峰,将近一览台时,从叉路登石阶数十级,可达另一处俯视九曲溪之处。明嘉靖年间,巡抚樊献科在此建一览亭。眺望远处,则溪流如带,峰峦俯伏,佳景皆收,心情愉悦。清崇安县令毛大周在亭柱上增添两副楹联:“遗世独立,与天为邻”;“世上有石皆奴仆,天下无山可弟兄”。亭虽废圮,但楹联长载于山志,并辑入《中华名联集》。

纯阳祠 位于一览台后。原是明代福建督学葛寅亮的生祠,为葛在武夷山的生徒所建。葛寅亮谦辞不就,遂改祀八仙之一的吕洞宾(字纯阳)。祠久废。原址附近古有吕祖亭,胡麻涧的岩刻群仍保留一方与此有关的残缺石刻:“武夷山为闽中第一山,而天游岩在武夷三十六峰尤为第一岩。岩故有亭,奉祀吕祖诸仙高堂所在……”

图3-1-44 妙高台 |

妙高台 位于天游观后,是一座顶部稍平的山岩,形如高台,故名妙高台。明万历年间,藩参王民顺构建聚景亭于岩上,嗣后,侍郎程文德更改亭名为万峰亭,取登临此处可览万峰景致之意。亭久圮。嗣后,刺史周思久又于废址处建天均亭(又名胜览亭),也已久圮。20世纪80年代,创建妙高山庄于此,90年代改建。伫立妙高台之巅东望,三曲之水绕妙高台之麓回转而过。与它隔溪相望的大、小藏峰并立溪曲畔;妙高台毗邻的三曲车钱岩和升日峰,与之相映成趣。妙高台是观赏远处大王峰日出的绝好去处。旅游者和摄影家多在这里观赏和抓拍大王峰日出霎那间的绚丽景观。

振衣冈 位于妙高台后,冈上有仙游馆故址。仙游馆原名晞真馆(道观名)。南宋绍兴年间,渔人从冈畔曲水中得一方石刻:“仙游,子真书”,遂改晞真馆为仙游馆。南宋名相李纲和诗人朱熹之师刘子翚均游此。刘赋诗赞曰:“橘柚垂红古观秋,归途邂逅得寻幽。晴莎散策随山远,夜月回船信水流。胜处无诗端可恨,他时有酒更来游。相陪二妙平生友,老矣襟期共一丘。”明崇祯十一年(1638年),巡按张肯堂于仙游馆遗址上建森天阁,久已倾颓。

三友堂 位于振衣冈上。明万历年间,督学耿定力、副使郑邦福、佥事李琯三公同建,也已久废。

图3-1-45 胡麻涧 |

图3-1-46 天游公园石坊门 |

(六)小桃源景点

松鼠涧 位于苍屏峰西一条深邃的峡谷内。涧水清澈潺湲,淙淙若鸣琴之音,曲折向山口流出。深涧两侧,山峦竹木蒙茸,松鼠跳跃其间,倍增山间幽趣。

小桃源 俗称桃源洞,为武夷山七十二名洞之一。溯松鼠涧北行,峡谷尽头便到此处胜景。取名小桃源,意指可与陶渊明名著《桃花源记》中的武陵源媲美。沿涧山径曲折萦回,山转水复,几疑无路;岩罅遍布,镌满题刻,如“问津处”、“仙源”等。山径穷处,忽有一处由大型石岩崩塌堆积而成的岩洞。穿越、迂回出洞后即见小桃源洞口。宋末,抗元名臣谢枋得在此遁世隐居,曾赋诗抒志云:“寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。”后人即书“桃源洞”三字于洞门之额。把诗中“怕有渔郎来问津”作为洞门对联的下联,上联则以“王质观弈,斧柯烂腐”神话典故衍为联句:“喜无樵子复观弈”。读来意味湛然。进入石门,豁然开朗:近处,小池荡波,鱼虾游翔,田亩平旷,桃梅争秀;远处,青山四合,南是苍屏峰,北为三仰峰,东即玉版岩,西睹天壶峰、北廊岩。诸峰遮天蔽地,当中是幽深的谷地,方圆约20余亩,竹木葱茏,屋舍俨然,山民于此栽桃植荷,养峰采茗,蒸竹制笋,呈现一派安居乐业景象。南宋诗人刘子翚题诗曰:“桃花深处蜜蜂喧,山近前峰鸡犬村。若有胡麻泛流水,武夷转作武陵源。”明代旅行家徐霞客也曾在《游武夷山日记》中赞此洞天:“有地一区,四山环绕,中有平畦曲涧,围以苍松翠竹,鸡声人语,俱在翠微中。”

图3-1-47 小桃源石门 |

刘文简祠 位于石堂寺废址上,元时建,祭祀朱熹门徒刘爚。刘自号云庄居士,曾在武夷山创云庄山房,作为讲学授徒之所,后人在祠内设云石堂,以表彰他继承朱学之功绩。明初废圮,仅存面对废祠的一方“云石堂”三个隶书岩刻。

开源堂道观 清朝,在石堂寺遗址上创建,嗣后几经倾圮,陆续整修后得以保存。民国25年(1936年),华侨领袖胡文虎和原海军部部长萨镇冰两人联袂来游,胡文虎捐资襄助修复,并题写观额“小桃源”(已佚)。20世纪90年代初,再度整新修建。观外宝鼎峙立,香烟缭绕,匾额书写“桃源洞天”四字,楹联所书道符的释文为“玉炉烧炼延年药,正道行修益寿丹”。

金砖石 金砖泉 位于原建的石堂寺之侧,寺旁有一苍石,斜插兀立于乱石磊岩之间,山民称为金砖石。传说石罅中曾有铜佛一尊,极其珍贵,可见而不可取,今不见此佛像。金砖石下,日夜奔涌出甘洌纯美的泉水,名金砖泉,又名高泉。清泉绕寺,曲曲折折地流经岩下,潺湲注入田间。岩上勒刻“高山流水”。

日月塘 位于开源堂前。金砖泉灌溉道观前的田畦、果圃后汇入小池。池水清澈明亮,昼映旭日,夜摄月辉,山民美称小池为“日月塘”。并在池畔小石上勒刻篆书“日月塘”三字。

问津石 面向开源堂,俨如开源堂道观的屏风。上刻“问津石”三字。又镌刻明代退隐于云窝的原兵部侍郎陈省的篆书“云石堂”三字。云石堂是后人为纪念朱熹弟子、宋儒刘爚所构筑的堂室,旧址在问津石对面。

图3-1-48 寿桃石 |

老子岩雕 位于寿桃石右侧。依岩雕琢,坐像与周围山峦、树林浑然一体,面对开源道观,神态端庄和蔼。像高16米,宽11米,厚10米,是世界上最大的老子岩雕之一。岩雕的台阶分为两个层次,第一层次有八级石阶,象征道教八卦文化;第二层次有三十六阶石级,寓意武夷山秀丽的三十六峰。

(七)三仰峰景点

三仰峰为武夷山三十六名峰之一,可由小桃源畔的山径迂回而达,为武夷山风景名胜区的最高峰,海拔717.7米。奇峰三叠,朝东翘升,向西倾斜,犹如巨石三片,斜插碧霄;又若旌旗招展,骏马呼啸,将帅东征,万山欢腾。富有动感的单面山群体,令人惊叹。

大仰峰 登临三仰峰由此开始。峰腰有一块长、宽各2米的方正、平坦的巨石,名为棋盘石。相传古时有仙人在这里弈棋。北宋著名词人晏殊游览三仰峰时曾咏道:“洞仙遗下石棋盘,人到壶天静处看。十九路谁弹黑界,几千年自带云寒。面平可布流星势,尘净原无旧藓瘢。乾雹声中闻子响,不知还许采樵观?”如今,石板面依然尘净无苔,虽然未镌纵横各十九行的棋盘直线,却令游人竭力揣摸诗中仙意:恍若仙人曾在此对弈,而山中冰雹之声,犹如下棋子之响声。

图3-1-49 “武夷最高处” |

碧霄洞 二仰峰半山腰有一狭长的凹陷处,由此循势而进,蹑经4米长的栈道,通过两道石门,即可到达这一巨大的岩洞。洞深20米,高、宽各15米。洞口勒字“武夷最高处”。清朝董天工有诗句云:“武夷何处高,碧霄近河汉。”洞口下方有碧霄道院,清初已废圮,今留墙垣遗址。

小仰峰 形体酷似大仰峰、二仰峰,尾随二峰之后,昂首向东。峰峦之前陡立着老君岩,山态恍如趺坐之老子;岩下有马鞍石,岩势起伏如鞍鞯。明代,隐居于杜国岩的儒士吴正理(字竹窗)卒后葬于峰麓。

三隐台 在小仰峰之右,孤岩顶部略平如台。明万历年间,道士黄合贤在台上构建知白庵,明末道人张蚩蚩居此。以后庵毁于兵燹。清顺治十七年(1660年),道士虞善长重建,崇安县令韩士望在重建的庵楼上题匾“积翠楼”;庵右又有创建于明万历年间仰云庵,清代道士王文宗重修,今均废。

萝庵 在三隐台麓,周围风景幽清,拥有深溪茂林。由清代僧人构建,已废圮。

象峰 位于小仰峰后,是武夷山九十九名岩之一,山体酷似林中之巨象。近峰有紫崖,清朝僧人超朗构建“云门庵”于此,已废。