武夷宫—大王峰景区是武夷山国家重点风景名胜区的核心部分。主要景点有冲佑观(又称“武夷宫”),本景区即以此命名。景区内还有充满神话色彩的幔亭峰、大王峰以及人文荟萃的汉祀坛、朱熹纪念馆、柳永纪念馆、止止庵等。景区位于九曲溪筏游的终点晴川,前临溪流,背倚秀峰,沃野碧川,巧构林立,为游客辐辏之处。

冲佑观 北宋时期为全国九大道观之一,位于大王峰南麓,九曲溪第一曲之畔,始建于唐天宝年间(742~755年),称天宝殿。五代时期,闽国君王王审知易其名为武夷观,祭祀武夷君。南唐灭闽后,中宗李璟于保大八年(950年,一说保大二年即944年)送其弟李良佐入闽,在武夷观修道。随后,诏令按照御定格式重修殿宇,敕赐“会仙”匾额。敕令称:“仍令所司日下准备木植,别择高爽清净去处,鼎新创建,照依降去式格,务要俭朴。其山方圆一百二十里与本观护荫,并禁樵采张捕,违者所司按法施行。”(明·徐表然《武夷志略》)宋灭南唐后,宋真宗赵恒为会仙观御书“冲佑”,绍圣二年(1095年)改称冲佑观。后历经元、明、清诸朝,称万年宫、武夷宫。冲佑观坐北朝南,以子午线为中轴,东西两向均匀对称,楼台亭阁罗列两侧。北宋朝,它处于鼎盛时期,共有屋宇300多间。此后经过历代递修,更是雕梁画栋,气势恢宏,构成一个传统的、院落式大建筑群。(详见《文化·宗教》)

图3-1-19 渐入佳境山门 |

拜章台 汉祀亭 为进入二门之后次第呈现的檐顶式冲佑观附属建筑。两个建筑都用以祭祀武夷君。《史记》载,汉武帝时,遵越人古制,在长安用乾鱼祭祀武夷君。嗣后,汉武帝又遣使在幔亭峰设坛,以祀仙人武夷君。历经昭帝、宣帝、元帝,迄至成帝二年的79年间,历代帝王屡次遣使前来,承袭旧制举行祭典,祭祀地点即在此处。明、清两代,崇安县令也遵古制于每年中秋日祭祀武夷君,祈祷神祇赐给福祉。台、亭于清代已废圮,其原址为冲佑观三清殿前面空旷的草坪。

图3-1-20 三清殿 |

宾云亭 位于三清殿后。仰视幔亭峰,若近在咫尺,亭就像在其峰麓。幔亭峰上有汉祀坛,为汉武帝至成帝年间遣使祭祀武夷君之处;又有十三仙约请乡民的“幔亭招宴”神话传说,致使此亭培增神秘色彩。唐代茶圣陆羽后裔、曾任清代崇安县令的陆廷灿题诗曰:“洞天原不远,宫阙幔亭边。白马来秦代,乾鱼祀汉年。迢遥二千载,缥缈十三仙。肃拜瑶坛上,疑闻奏管弦。”亭已废圮。方池 在宾云亭左,四季不溢不涸。

龙井 共有两口,一在观门前的左端,内井为方形;一在观门前的右端,内井为圆形。都是生成的石泉,用以烹茶,色、味俱佳。旧山志记载:岁旱时,取以祷雨,辄有效应。

玉皇阁 位于宾云亭之后,为多层的木结构古建筑,阁上供奉玉皇,阁下祀武夷十三仙。已废圮。

仙足迹 位于龙井侧草坪上,为巨足型草洼。民间传说,曾有仙人到此享祀,留下巨足印痕,故名。

冲佑观东西两廊建筑 位于连接正殿至山门南北中轴线的两侧。东侧为东廊,西侧为西廊。两廊外分别建有持正院、宾云院、中和院、存正院、正善院、清隐院、橘隐堂以及社仓、举子仓(为保障育婴而设立的备粟济穷的粮仓)。这些冲佑观的附属建筑簇拥着主建筑三清殿,犹如众星拱月,装点着碧水丹山,惜均已废圮。

观复堂 位于三清殿之左。明隆庆年间崇安县令朱琏建。原为读书、研《易》之所,因朱琏在任职期间着力于恢复被豪强吞并的冲佑观历代赐田,后人甚感其德,遂改观复堂为复田祠,以祭祀朱县令,故又名朱公祠,已废。

岁寒轩 冲佑观原附属建筑之一。朱熹在冲佑观任主管时,曾偕同学友吴公济自武夷精舍到此,并邀请诸羽士品茗论道。已废圮。

王文成祠遗址 清康熙四十八年(1709年),王阳明(卒后谥为文成)的后裔王复礼受聘,到武夷山著书立说并重修山志。崇安县令王梓遵照建宁府君之命,为其在冲佑观西廊之外重建王文成公祠。遗址今仍可寻。一曲水光石至今尚保存明嘉靖年间建宁知府刘佃及其副职董燧撰并书的、创建王文成公祠的咏诗石刻各一方。刘佃诗云:“洙泗源流道脉长,先贤继起振颓荒。钟奇东浙才猷壮,树绩西江德业芳。遗像堂堂临碧水,新祠奕奕向青阳。经营幸赖诸君力,舞拜先陈一瓣香。”董燧诗刻为:“武夷东下一溪长,溪上何人更辟荒。故地荆榛刊奕叶,新溪桃李荫春芳。别开精舍昭遗训,重启斯文仰太阳。山斗声名千古在,泮芹杏坛转生香。”

四贤祠 位于冲佑观西廊,明万历年间建,祭祀宋代有功于崇安县的名宦及崇安籍学者赵抃(谥清献)、胡安国(谥文定)、刘子翚(谥文靖)、朱熹(谥文)。清代已废。

群贤祠 位于冲佑观西廊的南端。清康熙年间,崇安县令王梓创建,祀宋、元、明三代宦游、客寓或寻胜于武夷山的诸贤。祀主为宋朝的赵抃、杨时、游酢、胡安国、刘子翚、朱熹、黄幹、蔡元定、刘爚、真德秀、熊禾,元朝的杜本、陈普,明朝的王守仁(阳明)、李材等名儒及名贤。主建者县令王梓在《祠记》中说,此举致力于促使“群贤之勋庸事业、道德文章,辉山媚壑,传当时而垂后世”。已废。

会真观 原名“同亭祠”,位于冲佑观东廊外侧。宋时,族人因感激武夷君于秦时宠邀乡民同赴仙宴于幔亭峰顶,故创建“同亭”祠,取“同宴幔亭”之义。山民每年中秋之日必备牺品莅祠以祭,礼毕即聚宴畅饮,以示不忘幔亭赐宴之荣。宋政和五年(1115年),徽宗赵佶诏赐庙额为“会真”,遂改祠为会真观。嗣后,观之附近又先后创建仙宫庙、仙君庙、文昌阁和会仙楼。文昌阁原祀文昌君。明万历十七年(1589年),崇安县令林一焕因迎仙人徐熙春的遗蜕祷雨获应,遂建会仙楼于文昌阁以祀之。清时已毁,仙蜕仍送回张仙岩保存。

同亭湖 原来位于会真观左幔亭峰下,湖面不与九曲溪相通。湖畔旧有石崖,崖上刻文曰:“大唐天宝七载,岁在戊子(748年)七月,封名山大川,登仕郎颜行之记。”后湖陷,刻石坠于水中,遂不可复寻。

冲佑观法堂 是冲佑观系列建筑主体的核心部分,位于“名山巨构”中轴线的终端。巍峨端庄,金碧琉璃,美轮美奂。唐、宋以来,所有祭祀武夷君的大典以及颁赐、敕封、祈祷、迎仙蜕以及投送金龙玉简前的盛典,都在此法堂举行。法堂经历唐、闽国、南唐、宋、元、明、清、民国以及当今的数十次重建或修葺,现存构体为仿宋歇山式建筑。主殿重檐翘角,威仪尽备,殿内原供奉武夷君神像,香烟氤氲,庄严肃穆。殿外天井宽敞明亮,蓝天外的大王峰、幔亭峰赫然在目,古人有诗云:“浓荫万树藏深殿,翠扫诸峰半入楼。”操办法事时,遥对汉代祭祀武夷君的幔亭峰汉祀坛和宋代投送金龙玉简的大王峰投龙洞,倍增法事活动的神秘氛围。

法堂外竖有形如经幢的石碑,建于1986年,记述历代冲佑观兴废和当今重建始末。

朱熹纪念馆 1990年10月,为纪念朱熹诞辰860周年暨国际学术研讨会而创设。因朱熹曾于47岁至49岁在冲佑观任祠官(主管),所以把纪念馆设在冲佑观法堂。大殿正中为朱熹坐式铜像,儒服长髯,意态蔼然;轻拈书卷,侃侃论教。坐像两侧侍立着朱门四大弟子蔡元定、黄幹、陈淳、真德秀的站式全身铜像。殿内陈设历朝颁定的科举圭臬课本——朱熹著作和朱子年谱、朱氏族谱、朱熹手稿墨宝、海外研究朱子学的书刊等实物以及清康熙皇帝赐给朱熹的殿外大门题匾“学达性天”。楹柱悬有学术界著名人士赠予的多幅对联。两廊陈列朱熹生平和身后教泽远播海内外盛况的展览,还陈设着朱熹撰并手书的“刘公(子羽)神道碑”以及“四季读书诗”诗碑等。天井内,有两棵朱熹当年任冲佑观主管时手植的桂树,今称宋桂。金秋季节,香飘宫观内外,倍增武夷芬芳。纪念馆大门悬挂当时任全国政协副主席的书法家方毅题写的馆牌,书曰:“朱熹纪念馆”。

武夷宫门楼 位于冲佑观法堂东侧,原址为冲佑观侧门。门楼为宋代城楼式两层建筑。主楼正中,额刻宋体“武夷宫”三字,展示北宋时期冲佑观鼎盛的风貌,两侧望楼为三层构筑。门楼面对景区公路干线南武线。镌着“武夷宫”的门楼成为本景区的标志性景点。2001年4月,武夷山国家风景区管委会在门楼前竖立武夷山世界遗产地的巨型镌石标志。

仿宋古街 位于武夷宫景区外侧、九曲溪筏游终点登岸处附近。武夷宫(冲佑观)鼎盛于宋朝,从北宋乾兴元年(1022年)至熙宁末年(1077年)的50多年间,历任皇帝先后遣使至武夷山降香、投送金龙玉简,多达20次。当时,醮场连绵,磬钹动地,香客络绎,游人如织。市衢贸易日趋繁荣,街巷建设也呈宋朝特色,历元、明两代而不衰,后颓败于清朝,遭兵燹于民国初年。1987年起陆续动工修复,由东南大学著名建筑学家杨廷宝总创意。古街建筑群包括茶观、古戏亭、彭祖山房、乡土寨、飞云桥、戈壁艺术馆、根雕城、武夷山博物馆等,建筑风格古朴、简洁,着力体现宋朝建筑风格与武夷山地方民居特色。中国工程院院士、著名建筑学家傅熹年于1997年5月参观后评价道:“这条仿宋古街设计和建设很成功,也体现出设计者过人的胆魄和眼光,特别是那些保留下来的老树与新建筑和环境的结合如此巧妙,浑然一体,非常好,这是国内其它地区的各类仿古街所不可比拟的。”宋街出口处立有牌坊一座,上书“宋街”。

图3-1-21 仿宋古街 |

柳永纪念馆 位于一曲尽处的北岸。是一座三层楼阁式的建筑,馆前草坪上矗立着柳永全身铜像。塑像遥对幔亭峰和大王峰,似在行吟他赞颂“幔亭招宴”等神仙传说的游仙词《巫山一段云》。照壁高悬毛泽东书写的巨幅柳永佳词《望海潮》。内设生平馆、柳词书画馆、《巫山一段云》词意画馆和《煮海歌》词意画馆。纪念馆后面一小畦翠竹林,濒临九曲溪,为游客品茗、吟诗的休闲之处。

戈壁艺术馆 位于宋古街街心。建于1993年,共有6室28景。常年展出艺术家戈壁的微雕、根雕、绘画、摄影、木刻等作品数百件,创意新颖,布局精致,其中尤以表现武夷山水的作品更加吸引人。戈壁擅长微雕,馆藏的《唐诗三百首九种文体微雕折扇》为其中佼佼者。

武夷山博物馆 始建于1993年,位于一曲溪畔,经飞云桥进入宋古街的始段。展出武夷山远古至近古的各种文物和文物遗存地的模型、照片等。如(按时间远近为序)一号架壑船棺,虹桥板(实物),棺内陪葬品(复制)、新石器时代遗物石锛、石斧、石箭镞、石网坠(实物),城村古汉城(模型),古汉城遗存文物陶器、铁器(复制)、宋窑黑釉盏以及西汉至清代的各种出土文物等。其中架壑船棺葬的缩小模型和船棺实物尤为人们所惊叹。

图3-1-22 万景园 |

水光石 位于临九曲溪第一曲的曲水畔。岩石上摩崖石刻琳琅满目,内容丰富多彩。山岚辉映水光,使石刻熠熠生辉。(详见《九曲溪景区》)

图3-1-23 止止庵遗址 |

止止洞 为武夷山七十二名洞之一,位于原建止止庵的岩壁里,好似嵌进岩壁里的一个修炼洞天。洞门上勒刻“止止壶天”四字。

熙颐居 位于止止庵右,古为道观式建筑,清朝,羽士顾太复建,已废。

金身寺 位于止止庵左,五代后晋天福四年(939年)建,后为大水漂没。

鹤岩 为武夷山九十九名岩之一。形似翔鹤,其势跃飞,故名。

止止书屋 明代,崇安县文士邱云霄在此建屋读书,也以“止止”名书屋,取庄子语“虚室生白,吉祥止止”之意。已废。

仙桃涧 源出大王峰、铁板嶂之间,绕出止止庵右,由水光石左汇入九曲溪。仙桃涧在畅流时陆续出现圆形漩涡十余处,其状如桃,故名。

蛤蟆石 位于仙桃涧东畔,石似蛤蟆,蹲伏涧畔。

大王峰 为武夷山三十六名峰之首,位于冲佑观右方。历代祭祀武夷君即在冲佑观举行。此峰为进入武夷山风景区第一峰,峰麓立有一座“徐霞客进山处”牌坊以及一尊徐霞客游山雕像。它屹立云表,犹如擎东天的巨柱,故又称天柱峰。朱熹为诗赞曰:“屹然天一柱,雄镇干维东。只说乾坤大,谁知立极功!”陡峭如削的峰势一向为游客所惊叹,古人须架梯三重才可登攀绝顶。1983年,开辟这一景点时架设了铁梯,又在岩罅间横插钢钎,登山蹬道共1713级,游客循此可有惊无险地臻于绝顶。

大王峰既是神话传说中的魏王子骞等十三仙辟谷之地,又是武夷先民部落酋长最先安放船棺之处,故有大王峰之称。道教活动因之频繁,人文景观美不胜收。

徐霞客进山石坊 为纪念徐霞客攀登大王峰而建造,位于大王峰麓,时值徐霞客诞生400周年。由著名书画家潘主兰于坊门右柱直书“徐霞客入山处”,于左柱书写《坊铭》,彰扬徐霞客于而立之年履险遍游武夷山三日的无畏精神。由香港商界庄启程等人捐资兴建。

徐霞客石雕像 建于1996年10月徐霞客进武夷山考察380年之时,用汉白玉石料雕琢而成。雕像长袍束带、执杖远眺,表现徐霞客老年之际仍不辞辛劳,杖履漫游祖国山河的从容神态。

图3-1-24 悟心门“居高思危” |

张仙岩 为武夷山九十九名岩之一,位于大王峰南壁。汉朝张垓曾在此岩修炼。路线由徐霞客进山牌坊处切入,沿石磴登上数百级即可到达。岩势险峻。凭岩下望,二曲的狮子峰、虎啸岩、兜鍪峰、玉女峰、大小观音石等均颓然而下,匍匐张仙岩之麓。

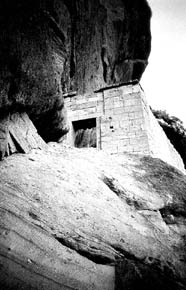

张仙洞 为武夷山七十二名洞之一,位于张仙岩岩腰。传说,汉代张垓修炼成仙之际就在洞内坐化。明、清之时,张垓肉身仍在洞中,盘膝趺坐,而头颅后顾。民间传说,张垓将仙蜕时,老母追到山下呼之,张垓回首答母,遂即尸解成仙。旧山志载:明万历年间,直指杨四知因其尸体裸裎,恐有亵渎仙灵之咎,“遂塑而饰之”,今已无存。

金蟾石 位于大王峰南壁、张仙洞之旁。传说采樵人曾看见一只金蟾蹲在这块岩石上,昂首直视盘膝垂眉、苦心修行的张垓,故称此石为金蟾石,并把张垓号称张金蟾。

徐仙岩 为武夷山九十九名岩之一。岩腰有洞。

徐仙洞 为武夷山七十二名洞之一。宋朝,名道徐熙春在洞内修行坐化。旧山志载:洞内存有香炉、药瓶,另有数具仙蜕。今已无存。

投阳洞 为武夷山七十二名洞之一。洞口勒有洞名岩刻。从张仙岩攀登大王峰顶,必须经过此洞。洞口岩溜飘洒,迷蒙一片。岩壁有模糊崖刻,依稀可认五言古诗的断句:“登大王峰,

仙蜕,得‘容’韵。神仙多窟宅,尽在大王峰。万丈梯青壁,千年俨玉容。”洞穴为道士面壁修行之所。距今最近的修建时间为宣统元年(1909年)。岩上勒有住持徐希中在这一年建修的纪事岩刻。

仙蜕,得‘容’韵。神仙多窟宅,尽在大王峰。万丈梯青壁,千年俨玉容。”洞穴为道士面壁修行之所。距今最近的修建时间为宣统元年(1909年)。岩上勒有住持徐希中在这一年建修的纪事岩刻。梁房洞 为武夷山七十二名洞之一。位于大王峰两座夹岩缝罅的左边洞穴中。系梁姓人于清咸丰年间躲避太平军时在洞内岩居或存物之所。洞壁镌有“梁明房”。

升真观 位于大王峰半腰之上,地势较平旷之处。传说是魏王子骞等武夷十三仙仙蜕之地。宋时,乡绅为表敬神,捐资肇建此观。观前有太清殿,后为法堂。殿堂之上设有仙楼,供奉仙像。古时香客络绎不绝,“上以祝天子万年,下以利州县祈祷。”观后石壁勒有“玉笥山屏”,意即武夷山雄奇峭峻,以十六洞天之雄伟屏障着列为第十七洞天的玉笥山(在湖南汨罗市汨罗江北岸,相传屈原被流放于此)。

通天台 位于升真观之东南,耸临崖畔。登此台可俯视群山。它以奇峭之势几欲与天界相通,故名通天台。

仙蜕岩 为武夷山九十九名岩之一,位于大王峰东壁,因岩之半壁的洞穴里曾藏放有仙蜕而得名。

图3-1-25 天鉴池 |

天鉴池 三字勒于池边岩石上,位于已废圮的升真观前。池七尺见方,深三尺,清如镜,可映蓝天,故名。水源不绝,至今仍不枯竭。池上石泉名为寒碧泉,有古代张广微真人勒岩的“寒碧”二字。池侧为宋朝羽士林文能结庐处,今已不存,但石臼尚在。

云屏山房 景仁山房 均在天鉴池左上方,有石匾遗存至今。前者落款为庚子年(按指1900年)崇邑潘氏立。潘氏为崇安县望族,当时选址大王峰崖居,并刻书、研究学问,曾刊行宋时崇安籍学者刘子翚的《宋刘文靖屏山全集》等书籍。景仁山房则不知其主。两处山房遗址上,现盖有茶室,供游客休憩、品茗。

图3-1-26 投龙洞 |

大王峰巅 从投龙洞径直而前,即到峰顶,圆形峰顶的面积约150平方米。此处表土稀薄,裸根纵横交错,形成天然图案形的奇观。林木仍然丛茂,花卉照常浓繁,罕见的山区树木如万年松、小李仙、山荔枝、仙橘等竞相生长,争奇斗艳,极富生机。峰顶设有航标,极目远眺,可以望见崇阳溪有如玉带萦回,还可摄取设在三姑的国家旅游度假区的全景风貌。

仙鹤岩 为武夷山九十九名岩之一,位于大王峰西壁。本是大王峰西壁的一块坠石,岩体较小,岩形酷肖仙鹤引颈昂首而立,玄颈皓翎,故名。传说,当年控鹤仙人驾骑到此,尔后乘云归去,留下仙鹤化为峰岩。

登仙石 位于仙鹤岩下,石形平坦方正,相传控鹤仙人当年驻驭其上,故名。

仙羊石 位于登仙石侧的一群磊石,状若牧羊郎大声叱羊,而羊群也闻声向之。明代,诗人王应槐借用广州五羊的故事咏之,曰:“忆昔番禺山,五仙俱骑羊。仙人乘云去,五羊走何方?多岐入闽海,化石溪水旁。”

禅岩 又名禅庵岩,为武夷山九十九名岩之一。位于大王峰麓,横亘约一里许。传说,当年曾有高僧长久在岩上坐禅,故名。

修真坛 位于禅岩之巅,相传为武夷十三仙祷雨时遇见控鹤仙人之处。

望鹤台 位于登仙石之西,与仙鹤岩相对,故名。

飞翠亭 位于望鹤台上,明万历年间,崇安县令梁鹏所建。已废。

武夷山庄 肇始为清朝儒士精舍式的建筑,庄主为明朝著名理学家王阳明(名守仁)的后裔王复礼。构体位于大王峰下,为王复礼著述讲学之所。

复古洞 为武夷山七十二名洞之一。位于望鹤台岩际。内有宋朝羽士白玉蟾的丹灶。嗣后,元朝羽士金志扬、余复婴都居此洞修炼。宋至清代,都有羽流栖止洞前,建庵修行。庵又名彭山精舍,已废。

紫云洞 为武夷山七十二名洞之一,位于复古洞之右及望鹤台之侧。洞前建有紫云庵,清朝羽士刘教龙曾在庵中修道,庵已废。

幔亭峰 为武夷山三十六名峰之一,与大王峰连麓,高度稍逊于后者。山中神话故事“幔亭招宴”,叙述武夷仙人在峰顶宴请两千乡民的传奇和仙凡亲情(见《文化·艺文》)。如今,缭绕峰间的白云和彩霞都被游客比拟为远古仙人在峰顶招宴时张置的白幔和彩帛。峰麓幔亭山房的宴会厅侧,竖有当代记述“幔亭招宴”盛况的碑碣。南宋词人辛弃疾赋诗赞曰:“山上风吹笙鹤声,山前人望翠云屏。蓬莱枉觅瑶池路,不道人间有幔亭。”幔亭峰腰的摩崖石刻“幔亭”,是武夷山中最大、最引人注目的勒岩擘窠大字。登顶眺望,有“一览众山小”的自豪感。

“幔亭峰”亭 建于连麓两峰(大王峰和幔亭峰)分叉而略靠幔亭峰一边的平坦之处。1981年肇建,为块石结构的方形亭子,长宽各约5米,供游客休憩之用。

汉祀坛 位于幔亭峰半腰处,原为闽越山民祭祀其祖神武夷君的一处巨大石坪。此石浑然方正,上坦下削,石面平整如砥石,可容数十人。西汉元封元年(公元前110年),汉武帝刘彻遣将平定闽越王馀善的叛乱,听从越巫勇之的建议,在长安设台祭祀武夷君,同时享祀的还有黄帝、冥羊、马行、泰一、臬山山君等神祇。此外,汉武帝为了安抚闽越族,也遣使在幔亭峰腰巨石上设坛祭祀武夷君。这种活动一直延续了79年,至汉成帝建始二年(公元前31年)才罢祀。对此,宋朝陈梦庚发出喟叹:“苔老坛荒扫不开,汉皇多欲岂仙才。乘龙人去真灵失,万里空劳一使来。”(《汉祀坛》)

图3-1-27 彭祖石雕 |

山径寨堡 位于大王峰后山。从后山降阶到三姑村小径,长达数里,时有仄狭的山谷突兀在山径上。清咸丰年间,乡绅凭借山谷地势,倚险而建寨堡数处,设有石门、寨哨等。这是“七十二板墙”主体寨堡建筑的延伸部分。遗址今尚存。

图3-1-28 七十二板墙石门 |

图3-1-29 换骨岩 |

图3-1-30 三姑石近景 |

|

三姑石 位于换骨岩之侧。卓然三石立于岩巅,三石相距数米,山民以三姐妹称之。大石之顶树木簇拥,称为大姐爱戴花;次石斜偏于大石,称为二姐爱撒娇;三石的岩腰呈三个层次的重叠之状,形似三朵蘑菇,人称三姐身怀六甲。又传说唐朝孔氏、庄氏、叶氏三位仙女同在换骨岩修行,故民间敷衍为三位仙女点化为岩,立于换骨岩之侧。

云虚洞 为武夷山七十二名洞之一,位于换骨岩北壁,广、阔各数米,有狭径可通。遇到路径断绝时,要架设木栈道才能通过。现已开凿简易蹬道攀越而上。古代《武夷山志》记载,洞壁中有小楼两楹,以斜覆的岩石为天然屋顶,故不施片瓦。传说是孔、庄、叶三仙女修真处,称为仙女梳妆楼。楼于清代中叶已圮废无存,但至今乡人仍称“仙女梳妆楼。”

图3-1-31 石门石墙 |

化鹤岩 为武夷山九十九名岩之一,位于换骨岩侧。传说控鹤仙人陪同武夷君来到换骨岩麓的龙潭降雨济民,故山民把此岩称为仙鹤岩。后因同大王峰西壁的仙鹤岩同名,所以在流传中又改为化鹤岩。

兰汤渡 位于换骨岩前崇阳溪之西岸。古时,自此绕三姑石下,抵达山后各处。

和合岩 位于换骨岩对面的一块石头,岩壁略呈弧形,仰面朝向山间,乡民将其比拟为女性生殖器官,并作为性崇拜的图腾。