(一)九曲

从武夷山市星村镇竹筏码头乘筏顺流而下,到嶂岩附近名为浅滩的地方,称为第九曲。主要景点有:

平 川 第九曲的水势较为平缓,溪水过星村分为两支。在灵峰之麓又汇合成一支向东流去。九曲北面,有后溪绕紫芝峰、鼓子峰从灵峰右旁汇注九曲;九曲南面,有江墩溪经霞斐洲汇注九曲。在三溪四流的环抱之中,星村平原沃野平畴,一马平川,所以古来都以“平川”作为星村的雅称。平川一带良田连片,稻黍飘香,农舍错落有致,鸡犬之声相闻,俨然一派世外桃源景象。欣赏此处景点,被称是顺流筏游九曲溪的序幕。古代逆行舟游时,则作为卧游的尾声来欣赏。宋代学者朱熹在《九曲棹歌》(共十首)的最后一首中写道:“九曲将穷眼豁然,桑麻雨露见平川。渔郎更觅桃源路,除是人间别有天。”“九曲”二个擘窠大字刻在九曲将与八曲交汇的嶂岩的岩壁上。

九曲溪尽处的平川自古为儒者寓居讲学之佳处,有静可书堂、万卷书楼、武夷山房、聘君宅等多处儒学古迹。

静可书堂 为宋学者詹琦(字景韩)读书处,取北宋学者程颐“性静可以为学”语意作为堂名(址在黄村之下厅,今废)。

万卷书楼 为元朝末年崇安籍文士詹天麟(字景仁)建,是他与学者杜本(字清碧)联袂读书处,后人在其原处兴建儒林祠。已废。

武夷山房 在后溪山坡上,明万历二十四年(1596年),督学徐即登为迎接其师李材(字见罗)到武夷山长期寓居讲学而建,亦名星村精舍。李材去世后,弟子们设祠奉祀,并改山房为见罗书院。已废。

聘君宅 为元末学者杜本故居,宅内有思学斋、怀友轩等建筑。杜本之孙后又建思绍堂以怀念先祖。已废。

齐云峰 为武夷山九十九名岩之一。峰近星村,位于九曲溪起点的西南面,高插霄汉,因以得名。它又像一束燃势炽烈的火炬,因此俗称火焰山(与山北景区火焰峰迥异)。峰顶古时建有齐云亭,峰腰有齐云庵、圣者庵。静夜俯瞰峰麓村庄,只见各家灯火与繁星辉映成趣,人称天灯。“星村”之名也因而得之。

蛇 苑 位于星村镇九曲溪二号码头的西侧。1989年9月由星村镇集资建成。蛇苑驯养各种珍贵蛇类数千条,还建有模拟生态的蛇居。另设有展厅,展出各种蛇类标本,供游客参观赏玩。

武夷碑林 位于九曲溪南,三号码头西侧,由琳琅满目的石碑刻精巧布局,形成一处独具风采的人文景观。石碑镌刻古今名人创作的赞美武夷山水的诗词、绘画和书法作品,共200多方。为迎接2001年4月第一届武夷山世界遗产节,武夷山风景名胜区管委会在碑林设置“遗产园”,用影雕石刻作品展示中国世界遗产地的风采。

芭蕉石 在云岩东面的山上,因岩石酷似一把硕大的芭蕉扇而得名。芭蕉石与齐云峰(火焰山)同在西南。在传说中,山民以孙悟空向铁扇公主借芭蕉扇以扑灭火焰山烈火的《西游记》故事来衍化景观,颇具异趣。

白云岩 武夷山三十六名峰之一,又名灵峰。在九曲的西北,与八曲的三教峰比邻而处,巍然云际,故名。

白云禅寺 位于白云岩的峰腰。九曲筏游时骋目北望,可以看到构筑在溪北白云岩的这座同名古寺庙。寺庙傍崖临溪而建,形态犹如一座悬空庙。如要涉足庙中,则需通过星村大桥,顺山路往东北而行五里后抵白云岩麓,再拾级而登即可到达。寺始建于明代,后屡次圮毁,1994年重修竣工。寺庙沿着白云岩腰际狭长的岩罅顺势营建,其尽头为山门,倒序为大殿和膳房。大殿适筑在岩罅之深且高处,因此构造两层,格式小巧玲珑。凭栏南望,只见九曲溪飘然如带,溪西南远处的火焰山朗朗在目。徐霞客于明万历四十四年(1616年)登此,写道:“登楼南望九曲上游,一洲中峙,溪自西来,分而环之,至曲复合为一。洲外两山渐开,九曲已尽。”(《游武夷山日记》,下同)山水皆收眼底,蔚为大观。故清代名僧捧日大和尚在白云岩上摩刻“大观”两字。这方摩崖石刻见于白云禅寺大殿佛龛后壁。

从白云禅寺后门可以望见三教峰、猫耳石等名胜。后门有一条古代登山道,从峰麓直抵禅寺。山道尽头有一石门。徐霞客记述道:“从石罅中累级而上,两壁夹立,颇似黄山之天门。级穷,迤逦至岩下,因岩架屋(指白云禅寺),亦如鼓子(峰)……”

白云洞 武夷山七十二名洞之一,位于白云禅寺之北、白云岩岩罅的尽头。近旁崖壁上方镌有清代佛教信徒赠予白云禅寺住持捧日大和尚的摩崖石刻“极乐园”,沿崖爬行,可入洞内。徐霞客描述此处之险曰:“岩北尽处,更有一岩尤奇:上下皆绝壁,壁间横坳仅一线,须伏身蛇行,盘壁而度,乃可入。余即从壁坳行,已而坳渐低,壁渐危,则就而伛偻;愈低愈狭,则膝行蛇伏;至坳转处,上下仅悬七寸,阔止尺五。坳外壁深万仞。余匍匐以进,胸背相摩,盘旋久之,得度其险。岩果轩敞层叠,有斧凿置于中,欲开道而未就之。”清代董天工也记道:“内藏小艇及仙蜕,下有香石。”洞内现仅有清康熙二十八年(1689年)建立的“漳梁山洞玄师祖舍利塔”一座。

元都观 在灵峰的右麓,位于两岩环抱之中。宫观周围田畴数亩,山势幽静,系元时崇安籍人士余药坡创建,历名灵峰道院、灵峰观。当时建宁太守李真峤奏请易名为元都观,由翰林学士赵孟頫题匾,后倾圮。明成化十八年(1482年),方士王道元重建,今已废弃。

寒 岩 为武夷山著名九十九岩之一。在灵峰之麓,镌有嘉靖十二年(1533年)黄少宗书写的岩名崖刻一方。相传有邱公者得道于此,故山民呼为“邱公岩”。岩壁向外斜覆,形成一个敞口洞穴,称为邱公洞。内有泉一泓,常年不竭。洞为武夷山著名七十二洞之一。岩壁镌有“东莱先生讲学处”,为南宋学者吕祖谦应武夷学友朱熹之请前来讲学之处。

石鳞窟 为武夷山著名七十二洞之一。绕灵峰左壁小径,溯小涧漫行三里许,进入一处敞口岩穴。斜岩蔽日,地处幽静,岩际勒有佚名摩刻“隐元岩”三字。该处崖石如鱼鳞状,故名。是古人静居的好去处。

道院洲 在九曲溪北。九曲溪进入星村后,溪水分为三叉,后又合流,汇合处沙石堆积而成洲渚。它平衍七八里,林木蔚然,洲内有元代著名道士彭日隆始建的和阳道院(后改名清微太和宫)故址,故称为道院洲。元代学者虞集在《清微太和宫记》中称:始建该道院的武夷山籍道士彭日隆(号隐空道人)“盖彭祖之后云”。

霞斐洲 位于九曲溪筏游第三号码头起点的溪南,因朝暮云霞映照洲渚间斐然生彩,故而得名。山民谐音象形称之为虾尾洲。

图3-1-1 仙凡界竹筏码头全景 |

狮子林、题谶石 在九曲西南的霞斐洲。洲中有座小峰,酷似一对脸面相向的狮子,正在嬉弄一只圆球,因此得名,又称“双狮戏球”。民间传说为:古时此地常有猛虎出没伤人,天神派遣神兽狻猊下凡驱虎安民。狻猊,晋代文学家郭璞注释为狮子。地方史籍记载,这位学者当年还在此处留下一方谶石。他的诗谶称:“黄岗降势走飞龙,郁郁苍苍气象雄。两水护田归洞府,诸峰罗列拥神宫。林中猛虎横安迹,天外狻猊对面崇。玉佩霞衣千百众,万年仙境似崆峒。”(见清·董天工《武夷山志》)这首谶诗用模糊语言概括出九曲溪源自黄岗山,合流而贯通景区各点;诗中暗示几处富有代表性的景点,如九曲的狮子林、八曲的环佩岩、二曲的玉女峰、一曲的幔亭峰以及道教圣地万年宫(冲佑观)等,故称为谶诗。刻石也称为题谶石,后陨落于溪中,无从寻觅。

白沙潭 为九曲溪顺流第一潭。蓝天彩霞、两岸青山映照到清澈见底的深潭中,波光粼粼,五彩缤纷,景象十分迷人。

情人石 孔雀石 狮子林上方有一对互相依傍的奇石,酷似亲密依偎的情人,称为情人石。其下方还有一方岩石,形似一只开屏的孔雀,称为孔雀石。岩石附近有腊梅数株,冬日花绽之时,孔雀石的尾部五彩缤纷,倍增绚丽光彩。

牛牯潭 白沙潭的北向有块巨石,像一头水牛潜首于水中,仅露一对牛角和一双眼睛。民间传说:这块石头原为太上老君的坐骑,起先被贬到大藏峰,后因贪吃农家麦苗,又被赶到九曲溪,并点化为石。这块石称为牛牯石,石旁的水潭称为牛牯潭。

青蛙石 位近牛牯潭的溪北岸,形似缺了下巴的青蛙。传说有只蛙精在岸边吞食行人,为非作歹,被雷神劈掉下巴,点化为石,以示惩罚。

三教峰 为武夷山三十六峰之一,在九曲溪北岸。三块岩石的崖麓紧凑相连,岩势前后三叠,形似没有帽翅的乌纱帽,俗称纱帽岩。其正名为三教峰,意指儒、道、释三教鼎立,荟萃于山中。由于九曲溪萦回环绕于群峰之中,因此出现移舟换景的现象。舟过其他曲水时,遥望该峰,有时似“品”字,有时像笔架、像金元宝。故峰名俗称有品字岩、笔架峰、金锭峰等,别名不一而足。

僧尼石 人面石 磨盘石 九曲与八曲溪水接流之处,在溪南和溪北,有三处与武夷山民间故事相关的一组景点。先是溪北,有两块前后、高低紧连的岩石,前石似僧帽,后石似尼姑帽,合称僧尼石,俗称和尚背尼姑。传说王母娘娘飞升天庭,命令雷神轰走武夷山中的恶鹰时,将金童遗忘在凡间。观音大士见金童啼饥,即令溪北尼姑到溪南粮廪,为金童磨浆喂食,因溪流湍急,欲渡不能,僧人遂背负尼姑涉水而过。溪南傍水有两块圆耸而立的岩石,被称为大、小廪石。双廪石由重叠的两块圆形岩石所组成,酷肖磨盘,下岩如底盘,上岩似转盘;上、下石岩交接的缝隙处,为白垩色的岩体,似乳色米浆,因此景点又名磨盘石。僧尼石近处,有一块方正的巨石,巨石上有两处沟壑,形似一睁一闭的双眼,俗称人面石。传说为道貌岸然的道士,对“和尚背尼姑”之举显出尴尬神态。

九龙杯 第九曲顺游的终点——浅滩北岸的岩壁上,有两个小巧的石洞,当溪水涟漪把阳光折射到洞中时,就像盛满美酒的杯中有无数小龙在游动,形态维妙维肖,故称九龙杯。

云岩 仙岩 幛岩 三岩均为武夷山著名九十九岩之一,在九曲与八曲相汇之处。云岩上有石室,可容百人,名云岩洞,为武夷山著名七十二洞之一。相传昔为巨蟒所踞,詹法师驱走巨蟒后,创建云岩庵,已久废。仙岩傍着云岩,岩半有碧云庵,庵前有高峭岩石,名飞来石。石上建小亭,称香亭,又称祷雨亭。幛岩在大、小廪石之左,横亘1公里多,四周陡壁,状如垂幛。古时茶农植茶树岩上,俗称幛顶茶,品位颇高。岩下水滩称为浅滩,为九曲与八曲的分界。

(二)八 曲

八曲始自幛岩之麓的浅滩,顺流乘筏,可骋目神游罗列两岸的鼓子峰、环佩岩、紫芝峰、骆驼峰和象鼻岩、上水狮石、上水龟石、下水龟石等名胜。八曲至芙蓉滩与七曲相接,风光旖旎,令人神往。朱熹《九曲棹歌·八曲》写道:“八曲风烟势欲开,鼓楼岩下水潆洄。莫言此地无佳境,自是游人不上来。”所以此曲也以山游为佳。

烟际岩 为武夷山著名九十九岩之一,位于溪南。当曲水回转至五曲时,此岩则称为晚对峰。岩体圆整峭拔,山人谓其高拂天际云烟,故名。又因山上秀木绿竹丛生,形似翡翠,故称玉蕊峰。

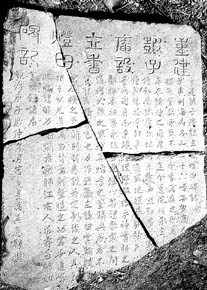

图3-1-2 并莲峰石刻 |

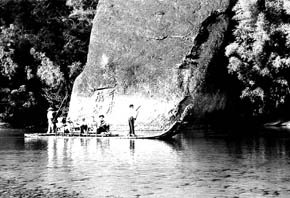

图3-1-3 鼓子庵碑刻 |

吴公洞 为武夷山著名七十二洞之一。在鼓子峰右,是一处天然洞穴,外隘中宽,可容数十人,相传为吴道人修炼之处。吴公遗蜕曾经存于该洞。明代诗人王会曾写《宿吴公洞》诗曰:“千崖万壑暗苍烟,洞里吴公缀小天。偶逐樵人成夜宿,顿惊归日已千年。”

石鼓书堂 在双乳峰麓,南宋景定年间(1260~1262年)建宁知府叶梦鼎所建。叶官至右丞相。侍读叶采也曾居此处读书,已废。

鼓楼岩 武夷山三十六名峰之一,紧邻八曲溪畔。岩前乱石罗列,峻拔千仞;岩间泉瀑飞洒如雨,尽落涧中,又名滴水岩。南宋著名道士白玉蟾在《云窝记》中道,曾有詹仙人在此居住、修炼。

鼓楼洞 为武夷山七十二名洞之一。在鼓楼岩半壁,宏敞可容数百人,沿崖径险,俯临深潭,潭名鼓楼坑。洞中原有楠木楼,高广均约三四尺,规制精巧。相传是从别处飞来。明代长期隐居云窝的原兵部侍郎陈省曾置身洞中,写道:“窗棂、甓瓦无非木制,钉头露木外者半寸,测为千百年物。”清初,隐者李怀之(即李卷)记道:“万历庚申(四十八年,1620年)夏,大风雨,鼓楼洞中木楼飞出,越三仰峰而去。土人目击者甚众,落一础如棋子。”传说无稽,但微型楠木楼或是装殓“仙蜕”葬具,载以备考。

涵翠岩 为武夷山九十九名岩之一,在鼓楼岩右。明代理学家李材命名并撰书岩名,后勒于崖壁。

活水洞(谢洞) 武夷山七十二名洞之一。位于涵翠岩腰部,半崖有石洞两层,上洞口如圆月,牖明吐阴,称为月窟;下洞绝地千尺,峙齐云翼,称为云巢。明万历年间,李材的门生谢智(号活水先生)在此辟为隐居之所,后人称之为谢洞、活水洞,并将“活水洞”摩刻于崖壁。明代工部侍郎董应举在《谢洞记》中尽言其奇峭,称:此洞斫云肤,刳石腹,横绝天际,侧窥日月,鸟坠云委,惊顾诧跃,见罗(李材)名此洞为涵翠洞,遂寓居于此,并将《谢洞记》镌于洞内。洞今尚完好,摩崖石刻《谢洞记》尚存,但建筑已无存。

潮音洞 武夷山七十二名洞之一。在涵翠岩左,为内斜敞口的洞天。洞内曾有八曲山房,是明万历年间退隐太守黄世忠所建,后废。数年后,邑绅彭维藩修复,不久又废圮。

紫芝峰 为武夷山九十九名岩之一,在鼓子峰左。屹然高耸,半腰有灵芝状圆石一块,名为灵芝石。峰峦也因之称紫芝峰。灵芝石下另有一石鹄立于峰腰,形态婀娜,神似端庄慈祥的观音大士,称为观音石。另有一座有裂罅的崖岩匍匐溪畔,形态甚似穿开裆裤的稚童跪伏观音足下。这一组景观俗称“童子拜观音”。

环佩岩 为武夷山九十九名岩之一,位于鼓子峰右。相传,岩石能发出玉石碰撞的清脆声,故称环佩岩;又说,山中涧水潺潺而流,叮咚作响,故名。峰顶有一座岩石,神似弓腰欲跃的猫儿,称为猫儿石;其旁还有一块赭色岩石,民间衍称猪肝石。两石俗话合称“猫吃猪肝”。岩间还有人面石,形似两人相向,促膝谈心。

笋 洲 在芙蓉滩之畔,滨溪临水,宽平约1里,竹林丛生,新笋时见。明陈谨诗句赞曰:“锦绷初出角,玉版已先抽。翠色凝千亩,苍烟拂一丘。”(《笋洲》)宋朝秘阁学士吴逵在洲上建造丽泽堂,久废。清朝士人董益勋筑室岩际,名其室为“倚环居”,匾其亭曰:“一川风月”。

图3-1-4 上下水龟石 |

上水狮岩 位于八曲溪北鼓楼岩下的大岩石。临水踞立,岩林

毵,神似雄狮横卧滩前,面朝西,昂首扬鬣,逆流奋进,俗称上水狮。

毵,神似雄狮横卧滩前,面朝西,昂首扬鬣,逆流奋进,俗称上水狮。上下水龟石 是上水狮岩麓溪曲中的两块坠石。两石重叠堆砌,下面一块形似半露水面的乌龟,浮甲探首欲出水面,俗称上水龟。上面一块则俯首临溪,憨态可掬,俗称下水龟。竹筏急驶而过时,回首再观景,只见下水龟长伸颈项,更显饮溪之势,与上水龟翘首溪面相映成趣。两龟嬉戏之状跃然溪中,“移舟换景”之妙愈加突显,俗称“回头望金龟”,为八曲最富奇趣的溪中景观。

象鼻岩 是武夷山九十九名岩之一,位于八曲溪南。它是一块狭长形岩体,临溪兀立,形似一只巨象饮水于溪畔。近峰之处称为紫崖,清朝僧超朗建有云庵,为佛门修炼之处,已废圮。

骆驼峰 为武夷山九十九名岩之一。位于象鼻岩附近,形似一匹漫步溪畔的双峰骆驼,是近人新立的峰名。

鱼磕石 海蛤石 二石位于芙蓉滩,与笋洲相对。前者形似一条大鱼,水流击石,磕碰有声,古名俗称墨鱼石;后者呈半圆形,若海蛤,遂取为石名。

(三)七 曲

起自芙蓉滩,止于獭控滩。沿溪水急流险,乘筏急驰而下,夹岸群峰驱驰,目不暇接。临溪主要景观:溪北有天壶峰、北廊岩、金鸡社等;溪南有城高岩、太姥岩等。本曲不临溪的山峰还有三层峰、三仰峰、钟模峰等。朱熹在《九曲棹歌》中写七曲景观时道:“七曲移舟上碧滩,隐屏仙掌更回看。却怜昨夜峰头雨,添得飞泉几道寒。”

北廊岩 为武夷山九十九名岩之一,位于溪北。岩势沿溪横亘,岩壁斜覆如长廊,故名。岩后有石,名为将湖石。岩麓有寺庙一处,名金鸡社。岩壁上镌有清代武显将军徐庆超书阳文摩崖石刻“寿”字。

天壶峰 为武夷山九十九名岩之一。位于三层峰右侧,高耸于北廊岩背后,山民喻之为神仙宴饮用的酒壶。峰腰有洞,峰下岩峦环合,景色清幽。宋时,有道人建道院于腰峰,取名天壶观。明代诗人杨仕倧赋诗云:“壶里乾坤别,神仙自有家。岩高擎日月,地僻锁烟霞。铁笛一声响,碧桃千树花。风灯与泡沫,回首总堪嗟。”(《天壶峰》)天壶观的匾额为隐居武夷山的元朝文学家杜本(清碧)所题,已佚。有石泉一坎,传说宋代道士白玉蟾曾在泉中浴丹。

三层峰 为武夷山九十九名岩之一。又名三叠峰,俗名纱帽峰,位于天壶峰左侧,层峦叠嶂,有如三层硕大的石级。此峰高耸齐天,天将阴雨时云絮涌集;天将放晴时云散峰显。山中居民以此预测阴晴,屡试不爽。宋朝武夷山学者翁彦约题诗云:“崚嶒三叠倚青冥,雾宿云飞自有程。灵境只因通造化,故教人世验阴晴。”(《三层峰》)

铸钱岩 为武夷山九十九名岩之一,位于三层峰下方。传说有仙人在此炼石为金,后被山民讹传为铸铜之地,故俗称铸钱岩。明代文学家邱云霄题诗曰:“点石为金日,功成上紫宫。如何丹灶火,传说铸青铜?”岩左有石,名为忘归石。

东华岩 为武夷山九十九名岩之一。位于三叠峰之后。僻静清幽,松篁蔽阴,峰顶尤为胜境。清朝僧人真潇曾经傍岩构庵,称介石庵,已废。

琅玕岩 为武夷山九十九名岩之一。位于七曲起点芙蓉滩溪北岸畔,沿溪耸立,层叠危峭,径极陡险。崖畔碧竹丛生,游人喻为绿色翡翠石,故以美玉别名“琅玕”名之。宋李纲为诗赞曰:“玉府锵锵玉笋林,谁从淇隈种岩阴。斑斓犹带当时箨,照水笼烟几百寻。”(《琅玕岩》)崖畔古有栏杆作护翼,故俗又名栏杆岩。

金鸡旧洞 为武夷山七十二名洞之一,位于琅玕岩腰部。此处岩势险陡,洞穴深藏其中,传说早先曾栖息一只金鸡,后来飞往他处。

獭控石 獭控滩 獭控石距琅玕岩不远,位于溪北岸畔,岩石上多孔隙,内皆相通,民间说有水獭出入其中,伺机捉鱼,因而得名。石旁的险滩,就称为獭控滩。

禅笠石 位于獭控滩之北。石形上尖下圆,形如僧笠。好事者雅称其为禅笠石。

钟模石 位于琅玕岩旁,圆耸兀立,形似倒扣铜钟。南宋名将刘子羽题咏曰:“谁铸铜钟栾乳形,不须笋虡自能鸣。仙君欲奏宾云曲,只感清霜便发声。”(《题钟模石》)石前曾有翠虚庵,已废。

百花源 位于琅玕岩前,濒临七曲,四时山花烂漫,因而得名。古有黎道人在此隐居,建有庄院,勒“百花庄”三字于溪边石壁。清代庠生董天星筑室重建,匾其室曰“起云居”,名其楼为“凌霄楼”,均已圮废,仅存“百花庄”等石刻。

猴藏岩 为武夷山九十九名岩之一。岩中林郁竹茂,古来多有猴群匿于岩间林中,故名。

城高岩 为武夷山三十六名峰之一。位于七曲之溪南,拔地而起,尖峭峻挺,四面悬崖峭壁,恰似一座巍峨的石城。城高岩原无径可通,清朝崇安籍望族周氏族长曾于咸丰四年(1854年)聚众凿岩为磴,盘旋而上,在岩顶构寨以躲避太平军。遗址遂为武夷山古崖居胜地之一。从岩麓至居地石磴共76级,与岩体近乎垂直。石级尽处精心构建一座城门坊,门坊正面匾额为“壁立万仞”,背面匾额为“嵩高维岳”(取自《诗经·大雅》:“嵩高维岳,峻极于天”),形容其险峻。岩顶有寺庙残墙及僧人的墓地。峰麓岩壁还有两处僧人圆寂前遗嘱岩刻。

放生潭 位于城高岩下,潭深水碧。宋端平元年(1234年)端午节,山中道士奉旨设坛祈祷,并选在九曲溪深潭处放养即将进入庖厨的活鱼,放生潭之名遂沿袭至今。

太姥岩 为武夷山九十九名岩之一,在七曲溪南,城高岩之旁。削崖屹立。古山志记载,这里曾为皇太姥母子居住之地,因而得名。

(四)六 曲

九曲溪奔流而过獭控滩之后,即为六曲之始。流水曲折转经老鸦滩迅疾而进。滩内礁石累累,竹筏破浪避礁疾进,途经著名景点响声岩,但有惊无险,游客可停筏上岸细赏漫玩。过老鸦滩后水势转缓,竹筏悠然而过,游客可闲情顾盼。此时九曲溪已渐出峡谷,溪流呈大回旋之势,成180度弯曲而进。溪南有响声岩临溪壁立,溪北的视野逐渐开阔,著名景点天游峰、仙掌峰次第展示眼前。筏中远眺,但见峰岩兀立曲水之畔,峰腰蹬道曲折萦回,峰顶亭阁秀丽玲珑。游人如织,瀑布似挂。此处成为九曲筏游中最有兴味的游程之一(天游峰、仙掌峰景观介绍见云窝景区)。

响声岩 为武夷山九十九名岩之一,位于溪南丹炉岩左。两岩下连上分,濒临溪畔。岩上摩崖石刻琳琅满目,上迄宋代,下至清和民国。其中尤以宋代理学家朱熹的摩崖石刻“逝者如斯”最引人注目。石刻群中还有朱熹《九曲棹歌》中咏唱六曲的四句:“六曲苍屏绕碧湾,茆茨终日掩柴关。客来倚棹岩花落,猿鸟不惊春意闲。”朱熹偕友遨游至此,其所题两方石刻也颇引人入胜。岩上还刻满文人墨客瞻仰朱熹墨宝的题词。响声岩的佳妙之处在于倾听回声。该岩东壁与梧岗东、西相对,形成喇叭形穹谷。穹谷所对北岸,群峰环峙壁立,游客的欢声笑语在穹谷和北岸的峰壁之间往返回荡,经久不息。明代隐客陈省在岩壁上留下“空谷传声”的石刻。又因响声岩的岩体浑圆如钵,故又称钵盂岩。岩顶竹木簇拥,形如钵中装满翡翠玉石。竹木掩映之中古时曾有寺庵,称为下城高庵,中有问松堂,有观瀑楼,临溪而立,可隔溪观赏天游峰的雪花泉瀑布。朱熹曾为之书匾“溪山第一”,均久废。

图3-1-5 墨鱼石 |

老鸦滩 在响声岩下,滩流湍急。水声呼隆,回壁作响,若乌鸦聒噪之声,俗称老鸦滩。筏游经此,迅疾而过,似为摩崖石刻“逝者如斯”作形象化的文字注释。过老鸦滩后,六曲已尽。在九曲溪中,六曲最短,只是老鸦滩这段迅奔而去的一湾碧水。

马兰洲 位于响声岩对岸,即六曲的北岸。洲地濒溪伸展,绿树掩映,覆阴匝地。从洲中可以浏览响声岩的全貌。

(五)五 曲

九曲溪流经六曲老鸦滩后,进入五曲,景观格外明媚悦目:水如碧玉带,山如锦绣屏,两岸洲地平旷,岩谷奇幻,境界别致。五曲是九曲溪的中段,溪水过六曲响声岩后,从东北折向西南,再向东北流去。碧流上空有五曲桥横溪拱立。东岸,有竹木葱茏的平林洲,还有环拥簇立的接笋峰、隐屏峰和玉华峰(见天游景区);西岸,自南向北依次为玄幻莫测的更衣台、道教胜景天柱峰和充满儒家书卷气的晚对峰。溪东岸绿洲广阔,有宋代营建的著名武夷精舍,独得人文景观之胜。远处比肩耸峙的峰岩,全都丹崖翠壁,藤萝染绿,是九曲溪旅游中荟萃自然和人文景观的绝佳去处。

图3-1-6 更衣台 |

天柱峰 为武夷山三十六名峰之一。位于更衣台左,峭拔特立,与更衣台比肩骈立,麓似连而微断。传说,道士修炼羽化时,先在浙江天台山登记仙籍,然后经天柱峰升天成仙。此峰形似翻转的酒坛,俗称酒坛峰。峰体纵向有一条裂罅,传说李铁拐因未能赶得上幔亭宴,一怒之下,抡起木拐将酒坛砸裂踢翻,酒坛滚到五曲之畔化为峰,故得此名。

图3-1-7 “道南理窟”石刻 |

仙迹岩 为武夷山九十九名岩之一。该岩是七曲城高岩的背面。岩面有长圆形的深凹两处,山民敷衍为两洼膝痕,并传说仙人在此跪拜皇太姥。辛弃疾诗云:“地秘岩藏骨,溪灵膝印痕。虚床惟太姥,别席尽曾孙。”(《仙迹岩》)故名仙迹岩。岩麓临溪处有三处小洞穴:一穴酷似长柄汤匙,另有圆形两小穴,穴内分别有白垩和锈斑,山民称之为米仓、盐仓;合视两穴,又酷似金鱼眼,所以又称水泡眼、金鱼石。

丹炉岩 武夷山九十九名岩之一,位于仙迹岩左,隔溪与云窝景区的铁象岩对峙。此岩是七曲太姥岩的背面,山顶平坦而岩体圆耸,形如丹炉,因而得名。

图3-1-8 茶灶石 |

茶灶石 在濒临晚对峰麓的五曲溪中,有一块天然岩石,石上有洞穴数处,置炽炭其中,并将茶炉安放穴上,可以煮茶会客。朱熹在隐屏峰麓武夷精舍讲学时,经常偕学友、生徒乘坐渔艇到石上煮茶论学,并把它列为武夷精舍十二景之一。他书写“茶灶”两字镌石留念,并咏道:“仙翁遗石灶,宛在水中央。饮罢方舟去,茶烟袅细香。”岩刻“茶灶”两字经800余年春溪涨水冲刷,业已磨损殆尽。1999年整修复原,恢复昔日风采。

(六)四 曲

九曲溪水流离五曲后,折向东北方向,流向古锥滩,自此以下即为四曲。筏游之时,只见两岸峰列水际,耸拔入云。主要景点:溪南有御茶园、大藏峰、鸣鹤峰,溪北有玉华峰、平林渡、小九曲、题诗岩、仙钓台等。南北两岸的自然景观交错呈现,令人目不暇接。曲水流到卧龙潭处即为四曲终点。四曲的自然景观与人文景观珠联璧合,齐臻完美。最引人惊叹的莫过于大藏峰数千年不烂的架壑船、虹桥板和“金稻草”,和它隔岸对峙的仙钓台,则有历数千载而不朽的仙钓竿。东、西两座石岩遥相对峙,争奇斗胜,引人入胜。此即朱熹在《九曲棹歌·四曲》咏叹的:“四曲东西两石岩,岩花垂露碧

毵。金鸡叫罢无人见,月满空山水满潭。”

毵。金鸡叫罢无人见,月满空山水满潭。”御茶园遗址 位于四曲溪南,与五曲接壤,依山傍水,绿畦平展,现为武夷山茶叶研究所的名丛、单丛标本园,立有石碑为记。此处古时为元代皇家御茶园。园外有两棵枫树耸立,秋冬两季满树红叶,山人称之为“照天烛”。御茶园建于元朝大德六年(1302年),布局恢宏,前有仁风门,后有拜发殿(又名第一春殿)、清神堂、思敬亭、宴嘉亭、宜寂亭、浮光亭、碧云桥。所有门、殿、堂、亭均取名于茶艺或誉茶之语。园左、右各建一个茶场,制茗之水则取自山泉,引泉入井,覆以龙亭。每年惊蛰之日,县官主持祭神之礼,然后开采茶叶。传说祭神后,隶卒鸣金击鼓,同声喊号“茶发芽!”井水遂满溢而上,故山泉称为“喊泉”,井泉称为“呼来泉”,井名通仙井。井畔筑一高台,称为喊山台。茶园建筑物从明朝中期后即已圮废,但井、泉犹在,井仍涌泉,泉水仍清洌可口。遗址上现建有御茶园茶楼。

玉华峰 为武夷山三十六名峰之一,在古锥滩之侧,横亘四曲北岸。峰巅西与隐屏峰相对,北与仙游岩相连。峰背之麓是茶洞。在玉华峰南麓,有金谷岩、希真岩、小九曲、题诗岩等,群峰争秀,蔚为奇观。

金谷岩 希真岩 均为武夷山九十九名岩之一,濒临古锥滩,以岩险、林深、洞幽、茗佳而闻名。

图3-1-9 “庞公吃茶处”等石刻 |

平林渡 位于四曲北岸,在金谷岩、希真岩之前濒临溪岸处。古时为溪南撑渡过岸通往平林、隐屏、天游等地的必经渡口。渡口地处溪南和溪北的交通关口,与试剑石、小九曲等胜景毗邻,还与卧龙潭、题诗岩等遥相呼应,因此游人摩肩接踵。摩刻琳琅满目,其中以建宁太守庞垲题刻的“应接不暇”最引人入胜;他的幕僚所题“庞公吃茶处”和“真山水”记录了当年他与同游者兴味盎然的品茶雅趣。此外还有“禁渔令”等四幅官府法令的摩崖岩刻。舍舟登岸,可到新建的茶艺馆“庞公茶室”品茗,领略庞垲当年品茶赏景的雅趣。

试剑石 位于九曲溪四曲的溪流中。这块坠石耸立溪中,峥嵘突兀,高昂斜向,形状奇异。从它的顶部直下腰际,有一处明显的劈裂罅隙,传说是控鹤仙人在这里挥舞斩妖剑一试锋刃所留下的痕迹。李纲题诗曰:“炼气为金铸剑成,且将顽石试青萍。光芒郁郁冲牛斗,斩尽妖魔若发硎。”(《试剑石》)宝剑斩的顽石酷肖一只蟾蜍,它仰首向天。山民把裂罅处比拟为蟾蜍的大口,故称之为“癞虾蟆想吃天鹅肉”。石上有南宋名相留正之子留元纲偕女留子潇纪游的摩崖石刻等数方。

图3-1-10 朱熹石刻“小九曲” |

图3-1-11 题诗岩 |

仙床洞 为武夷山七十二名洞之一,位于题诗岩的岩麓近溪之处,方广各数丈,可容纳十数人。洞内有一平正如床的块石,可供人坦卧其上,名为仙床石。洞顶旧有宋代退隐朝官刘夔建造的观山亭,久已废圮。

观景台 沿平林渡小径盘旋而上,登上题诗岩崖顶,即达观景台。台与隔溪的大藏峰金鸡洞咫尺相对,可清晰地平视金鸡洞、鸡窠洞内的船棺、虹桥板和“金稻草”等珍贵文物。

鸣鹤峰 为武夷山九十九名岩之一,位于大藏峰后,虽不临九曲溪畔,但因其高突超过大藏峰而特别引人青睐。

凝真洞 仙机洞 均为武夷山七十二名洞之一。凝真洞深、广各五六丈,有岩刻,如题为“清溪凝真洞”。仙机洞又名仙机岩,位于鸣鹤峰西壁的半崖悬壁上。旧山志记载:有木板三块存于洞中,一横两竖,形如“卄”,现已失落一块,故形状如“十”。山民喻之为仙人织布的机杼,风吹谷鸣,仿佛有仙人在飞梭促织,故称仙机岩(洞)。

图3-1-12 金鸡洞悬棺 |

图3-1-13 卧龙潭 |

卧龙潭 位于大藏峰下,九曲溪流经此处,形成一泓深潭。峰趾临潭处有数处石穴,其所通无涯。相传,古远年代曾有孽龙率九子盘踞此潭作恶多端,后有仙人许旌阳斩杀九龙。一幼龙愿皈依仙家,遂留在潭中护持武夷山,故称卧龙潭。潭水湛蓝,白云倒映,溪声悄然,潭深莫测,玄机蕴藏,另有异趣。宋代名道士白玉蟾诗曰:“满天沆瀣起清风,白鹤飞来上翠松。月冷山空吹铁笛,一声唤起玉渊龙。”(《卧龙潭》)

(七)三 曲

九曲溪自卧龙潭折流东向,经雷磕滩即到三曲。三曲主要景点,位于溪南的有小藏峰、宴仙岩;溪北的有仙钓台、上升峰、升日峰、仙游岩等。三曲最吸引乘筏游客注目的是深藏于小藏峰的数具架壑船棺。朱熹在《九曲棹歌·三曲》诗中曾咏道:“三曲君看架壑船,不知停棹几何年。桑田海水今如许,泡沫风灯敢自怜”。此外,还有虹桥板以及仙钓竿等。这些距今三四千年的人文景观与本曲山水各具异态、争奇斗艳的自然景观交相辉映,构成九曲溪景区旅游中的高潮之一。

小藏峰 为武夷山三十六名峰之一,巍然屹立于三曲溪南。九曲溪经过峰麓折向东南,峰体奇耸,峭壁直削。从竹筏上极目仰望,但见东侧千寻绝壁上,几块虹桥板纵横交错地架设于岩隙之间,两具架壑船搁置虹桥板上,半插岩隙之中,半悬陡岩空中,势若凌云乘风鼓棹行驶。北侧半壁的岩洞中,藏放一具船形棺木,传为十三仙的蜕骨藏放其中。这使人联想到仙道仍安然栖息于半岩。临近的另一个小洞穴,纵横架插虹桥板,板上堆放一团稻草。洞前云雾蒸腾,缠绕飘浮,恍若点燃茅薪以备炊煮。此洞又名飞仙台,岩下有学者吴震文的摩崖石刻“架壑船”三字。从玉女峰背面逾越土地岭,缘着1983年新修建的小道和石磴可以直达峰巅。山顶稍平,俯视山下,深潭万丈,令人目眩头晕;险要之处则护以石栏杆。数千年以前,闽中先民即由此峰顶坠船放入半岩的洞穴。此峰又名仙船岩,是武夷山中安放架壑船棺最集中、数量最多的场所,所以又有船场岩之称。明代学者郑主忠诗曰:“峰名小藏藏何物,万仞悬崖架两船。只为风波翻不着,故留人世几千年。”(《小藏峰》)

图3-1-14 仙钩台 |

仙钓台 为武夷山九十九名岩之一,又名钓鱼台。是位于九曲溪北岸的一块巨石,与三曲的仙游岩相近,尖峭独立,逼临溪畔;隔溪与大藏峰遥相呼应,岩体如翘首东向的艨艟巨船,船头高昂而船身向西斜缓。移舟换景,此岩从另一角度审视揣摸,又像一个老拙的仙翁,戴笠披蓑临溪垂钓,故名仙钓台。

真武洞 为武夷山七十二名洞之一。位于仙钓台岩体的右壁。据旧志记载,洞内有两具船棺,盛有仙蜕数函及瓷瓮炉鼎之属。洞外恰又有斜插于岩隙的三根木棍,属于虹桥板之类,已历数千年而不朽,山民称之为仙钓竿。明代文士苏伯厚题诗吟道:“仙子何年把钓竿,古台依旧势巑岏。严陵老去能游此,不住桐江七里滩。”

金井坑 金井涧 由小九曲之背循山傍溪向东,即可到达;或由复古洞之后逾越小岭,直抵于坑。此处峻峰环拥,鸣泉悠悠,窈然如出尘之境。坑中流水即名金井涧。

洛伽岩 位于金井坑之东岭外,俗称外金井。清代僧人石廛筑室居此修行。他将九曲水比为洛水,把居处依傍的山岩取名为洛伽岩,意即洛水之滨的伽蓝(寺院的梵语称谓)。

车钱岩 为武夷山九十九名岩之一,位于九曲溪三曲湾处西南,濒临溪畔。旧版《武夷山志》记载:昔时皇太姥曾经驾驭装满钱币的牛车抵达此岩,故名。岩体呈柱状,岩顶有南宋名道士白玉蟾炼丹用过的丹灶,所以又名金鼎峰,山民简称为金峰。南宋名相李纲有诗云:“我欲云崖结茅屋,待从老姥借车钱。”

升日峰 为武夷山三十六名峰之一,位于洛伽岩之东。旧山志称:旭日初升时,此峰因山势高峻,得霞光之先,故山民称其为升日峰。明代尚书马森诗云:“朝暾拂扶桑,羲和展六龙。倏忽金轮现,看看上此峰。精光腾碧汉,神采丽穹窿。曈昽山谷晓,闪烁溪水红……”明万历十三年(1585年),武夷山籍学者江腾鯶在峰麓建梦笔山房读书。山房中有致曲堂、元霜阁、花萼台、九霞坞、五芝窝、曜金池等,均早已废弃。迄今仅存天然景观,如泉居洞、金光石、芙蓉洞、漱玉泉等。另从侧面端详,此峰与猿人化石极其形似,所以山民戏称为猿人石。

泉居洞 芙蓉洞 均为武夷山七十二名洞之一。两洞毗连,位于升日峰麓。近麓处有漱玉泉流淌而过。经金光石时,水花溅散于洞口,有如芙蓉初绽,故称芙蓉洞。毗连的另一处洞穴,名为泉居洞,当年隐士江腾鯶常来此观赏山光泉影,取“与泉共居”之意。

上升峰 为武夷山三十六名峰之一,位于升日峰西,尖耸童巅,无径可跻峰顶。传说武夷张湛经此峰升入天界,成为十三仙之一,故名。又因峰岩通体呈红紫色,又名紫峰。明代文士王应槐作诗,道出其中奥妙:“飘飘凌紫霞,飒飒鸣天风。泠泠环佩音,翩翩青鸟从。杳杳空山中,寂寂无人踪。在昔张真人,上升于此峰。”(《上升峰》)

仙游岩 为武夷山九十九名岩之一,位于上升峰之右。峻壁广袤数百丈,传说仙人曾游此岩,故名。

(八)二 曲

九曲溪自雷磕滩顺流而下,过小藏峰流经水乐滩即为二曲。二曲虽然流程不长,但两岸名峰荟萃,隔溪争秀。溪南临溪而立的玉女峰,成为武夷山标志性山峰,也是受游客青睐的最佳景点。宋代学者朱熹在《九曲棹歌·二曲》赞曰:“二曲亭亭玉女峰,插花临水为谁容?道人不作阳台梦,兴入前山翠几重。”二曲溪东的景致与溪南(西)迥然不同,错落的峰岩或硕大无比,或小巧玲珑。岩体硕大的名峰有仙榜岩,纤巧的则有翰墨石、三杯石等。水中景致如浴香潭、印石、香梳石等等,也令人目不暇接。此外,溪南还有不濒临九曲溪的虎啸岩等一系列秀峰,亦为溪曲胜景。(详见《虎啸岩——一线天景区》)

仙馆岩 为武夷山九十九名岩之一,位于二曲溪水西岸,削如城垣,危壁兀立。登临此岩的途中可以尽赏玉女峰的婀娜背影。该岩上有崖洞,深且广,有如石屋一般。洞内石头罗列,宛如几榻。传说是“仙家翰墨之馆”,亦即仙家读书的学堂,故又称学堂岩。南宋学者刘爚诗句云:“苍崖闭仙馆,时有读书声。馀韵出云表,泠泠清风生。”

石函洞 位于仙馆岩半腰岩壁处。此岩东壁南隅的岩缝里,有插进洞中而微露洞外的虹桥板两处:一处四块,一处两块。离岩麓约12米高,岩壁峭巉,高不可攀。传说洞内存放一个石函,内装武夷十三仙之一魏王子骞的颅骨,石洞口填以石灰粉,封闭甚固。洞口下方,嵌有巡按樊献科立的一方青石碑碣。碑文严斥妖道托仙蜕之名以欺罔世人,遂将颅骨从宫观移此封存,故此处俗称“太子头”。

仙榜岩 为武夷山九十九名岩之一,位于二曲的溪东,适与溪西的仙馆岩相对。一壁横亘,崖面布满龟纹似的裂痕,古人喻为比“虫文鸟篆”更难识的仙家榜文,因而得名。

图3-1-15 翰墨石 |

水乐石 道冠石 三杯石 均位于仙榜岩岩下的水流中。水乐石位于三曲进入二曲的交接处。此处曲水激石,铿锵作响,声如仙乐,名为水乐石。这一处水滩也随之称为水乐滩。另一块石头微露水面,形如道冠,称为道冠石。距此不远,水中一岩石被溪水冲激成为三个小孔,称为三杯石。

玉女峰 为武夷山三十六名峰之一,亭亭玉立于二曲溪南,高数十仞,以挺秀、窈窕见奇。峰壁秀润光洁,宛如玉石雕就,俨然一位秀丽绝伦的少女。“插花临水一奇峰,玉骨冰肌处女容。”这是古代诗人对该峰风采神韵的真实写照。在峰壁中间,还有一条水平节理,就像玉女的细腰饰带。玉女峰是武夷山典型的柱状山之一,峰壁有两条垂直节理,把柱状体分为高度递增的三块削岩,山民把它衍化为比肩俏立的玉女三姐妹。在最高一块的顶峰上秀林葱茏,花卉簇生;中间的一块,除了丹壁较红外,通体又呈白垩色;岩体最小的,则与一曲的大王峰隔溪遥对,山民衍化为“大姐爱戴花、二姐爱脂粉,三妹爱大王。”但以整座山来观赏,该峰着实酷肖一位袅袅婷婷、有姝丽之态的玉女,隔断曲水与一曲的大王峰遥遥相对;隔岸两峰就像一双含泪相思的情人。清朝文士陆廷灿诗云:“亭亭独立水云隈,石作身心不受猜。纵有大王峰在望,肯教行雨学阳台。”(《玉女峰》)玉女峰素称无径可攀,但在峰壑半壁却留下先民活动的踪迹。该峰“大姐”、“二姐”两岩的连体缝隙里,横架着两块虹桥板,民间俗称“鲁班尺”。

玉女洞 位于玉女峰之背,为武夷山七十二名洞之一。附近有两股泉水,长年不涸。

妆镜台 为武夷山九十九名岩之一,又名西来峰,因峰首西顾,形如勒马,俗称勒马岩。位于玉女峰侧的二曲溪南,横隔武先公路与玉女峰咫尺相近。古人把它比为玉女梳饰的妆台,同时又把它比作玉女隔溪窥视大王的反光镜。面向公路的崖壁上,勒有明代石刻“镜台”。循岩而西,地名土地岭,岩壁刻有“西来岩”三字。

浴香潭 位于玉女峰麓,是二曲尽处的一泓深潭,碧水清澈,波平如镜,潭中倒映着玉女峰的倩影,恍如玉女临水梳妆。古时,潭侧两岸广植檀香树,故又名檀香潭。清代诗人施闰章喜爱其峰影闪烁于溪中,有如玉女濯于清涟而倍加妖娆,遂改名浴香潭。潭中有二块小石,小石方正如印,称为印石,民间衍为对岸大王赠予玉女的定情之物;另一小石形状类似梳子,称为香梳石,民间传为玉女晨妆时用以梳理云髻青丝,又传说此为玉女回赠大王的信物。

情 幢 位于二曲之畔的草坪上。距玉女峰麓不远,隔溪即是大王峰。这是一座洁白花岗石制成的粗线条雕塑,表现大王和玉女的真挚爱情。构思新颖别致:一块岩石琢成连体的两部分,左边未经雕琢,浑体粗犷,体现为阳刚之壮,象征大王;右边磨面光滑,蕴藉着阴柔之美,喻示玉女。连体中的一个小圈巧妙地暗喻着爱吻的安祥感。雕塑上古拙的篆籀文简意赅地表达了一则古老的爱情。

(九)一 曲

竹筏顺流直驶,驶过浴香潭即进入九曲溪筏游的终曲——一曲。一曲尽于晴川平原,长约一公里,溪流两岸木竹夹岸,视界平旷。北岸,三姑石楚楚动人,幔亭峰翠屏如玉,大王峰巍峨雄伟,铁板嶂横亘绵长,水光石翰墨生辉;南岸则狮子峰雄踞溪口,观音岩怪石奇磊,兜鍪峰金戈铁马。群峰错落罗列,层叠竞秀,或濒临溪曲,或峥嵘微露;山岚水影,争奇斗艳。筏舟驶过水光石后,进入一条绿竹护峙的水港,在武夷宫景区的宋古街飞云楼下方停筏上岸。古时逆游九曲则从此处开始,故朱熹《九曲棹歌·一曲》咏道:“一曲溪边上钓船,幔亭峰影蘸晴川。虹桥一断无消息,万壑千岩锁翠烟。”

图3-1-16 铁板嶂 |

图3-1-17 儒巾石 |

水光石 又名晴川石,位于铁板嶂峰麓稍东,临溪北岸而立,高约数丈,朝晖夕照,时把曲水波光映射于岩石之上,故名。石上勒刻甚多,情趣各异,有题刻景名的“水光”、“九曲溪”、“一曲”等,有赞美景观的“名山大川”、“引人入胜”、“山水奇观”、“万丈丹青”、“渐入佳境”;有抒发儒家思想和情趣的“修身为本”、“智动仁静”、“鸢飞鱼跃”、“兴来独往”等;有抗倭名将戚继光游览时勃发的豪兴:“大丈夫既南靖岛蛮,便当北平劲敌,黄冠布袍,再期游此。”另有一方题写鼎新改建王阳明祠堂于冲佑观之侧的石刻。水光石摩崖石刻共30余方,字体多样,内涵深广。此处原有水光渡,为溪南、溪北的游客辐辏之地。岩石之巅原有溪光亭,现已修葺一新,取名观景台,是游客拍摄以玉女峰为背景的最佳景点。

图3-1-18 水光石 |

虎鼻石 位于一曲水中,近于水光石,岩上有两窍,形如泳虎仰首吸气,故名。

仙猿石 水光石西,相传古时有仙猿啼号岩上,故名。明代文士何文俸题诗曰:“山公已共真人去,元侣犹从石上啼。长啸一声明月夜,仙岩瑶草绿萋萋。”

大王峰 位于铁板嶂之东邻,但不濒临九曲溪,为武夷山三十六名峰之一。筏经一曲时,见此峰巍然雄踞溪北,直耸云表,形如天柱,又因其具有王者之尊,故正名为大王峰,又因其隔溪与二曲的玉女峰相对,故衍化出“大王、玉女隔溪相恋”的民间故事。(详见《文化·艺文》,景点详介见《武夷宫——大王峰景区》)

幔亭峰 为武夷山三十六名峰之一。位于大王峰东,两峰之麓相连,但高度稍逊于大王峰。幔亭峰顶颇为平旷,相传为武夷君设幔亭宴款待乡人之处,峰名由此而得。(景点详介见《武夷宫——大王峰景区》)

狮子峰 为武夷山三十六名峰之一。距离一曲溪南约半公里。状如雄狮扬鬣蹲踞。地势高阜,峰又挺拔,数十里外即见之,俨然是一曲道教名观——冲佑观的镇观之兽。宋学者徐几赋诗曰:“举首朝天据洞扉,怪形蹲踞类狻猊。山中弹压无豺虎,留得孤猿半夜啼。”

大小观音岩 是武夷山九十九名岩之一,位于狮子峰西南。两岩毗连,而岩体略有大小。岩韵奇特,重山叠嶂,花卉丛生,藤萝牵绕,螺髻堆翠,山民喻之为观音大士头上的高髻,故名大、小观音岩。明代文士苏伯厚诗曰:“巉岩怪石拥青螺,面面人看是普陀。欲识个中真色相,一轮明月印清波。”

石瓶岩 是武夷山九十九名岩之一,位于大、小观音岩之南约1.5公里,其状如瓶,山民喻之为观音菩萨所用玉露瓶。有小径可登,明末僧元镜结茅庐于此,早成废址。

竹盘岩 是武夷山九十九名岩之一。位于石瓶岩之南,又名宝珠岩。明末僧元镜弟子道盛结茅庐于此修行,庐舍已废。

兜鍪峰 为武夷山三十六名峰之一。位于大、小观音岩西,山势呈前高后下形状,山民喻为古代武士的头胄(即头盔),故用头胄的通称“兜鍪”作为峰名。明、清两代《武夷山志》均记载:“西壁有穴,内藏两船,舳舻俱全,俗称搁船岩。”据福建省博物馆考古队于20世纪90年代初实地考察,船棺早已无存。此峰又名赌妇石,南宋名臣李纲题诗曰:“仙人戏赌翠蛾眉,空有余花照夕晖。云月娟娟风袅袅,尚疑玉质在帘帏。”揣摩诗意,当系古时传说有众仙聚此,仙姑们以云雾为帘帏,藏匿其中,故作娇声,仙道们循声辨人,以赌胜负,故山民俗称此处为赌妇石。峰麓有九峰书院,又名为咏归堂,原为南宋理学家蔡元定所构建,后倾圮,元定之子蔡沈和孙蔡抗曾先后两次复建。至明代,十世孙蔡珙再次鼎新。现仅存遗址。峰顶有宋建道观“斗米庵”旧址,石垒台阶,庵基尚存。

七贤峰 为武夷山九十九名岩之一。位于竹盘岩西,山间七石攒立,岩势各异,似七位贤人会聚、论道于此。故名。

常 庵 南宋绍定年间,敕号“金门羽客”的名道士江师隆在观音岩、兜鍪峰两山之麓会合处构建此庵。庵额为宋理宗赵昀御笔亲书,内有林壑堂,清幽淡远。后江道士在此修行、坐化。宋代文士徐清叟题六言诗曰:“九曲溪头活计,三生石上精魂。杳杳闲云何处?空山明月啼猿。”

太极岩 为武夷山九十九名岩之一。位于兜鍪峰后。岩巅磊石辐辏,山民喻之为“五老观太极”,简称太极岩。岩之东麓有南宋学者蔡沈构建的南山书堂,已早废。

虎 窟 位于兜鍪峰后,地势平衍,丹嶂青畦,竹翠林秀。清瀑甘泉汇入西溪,奔流激石而出,经兜鍪峰、镜台之间汇于九曲溪。

鹞子岩 赤霞岩 均为武夷山九十九名岩之一。两岩均位于狮子峰后,从石龟豅逾越小岭,循着夹峙的两崖先抵鹞子岩,岩势跃然,如鹞子扑动之态,故名。赤霞岭与之相连,过岭而东即为赤霞岩。岩色红赭,山势峻拔。

赤霞洞 武夷山七十二名洞之一,位于赤霞岩的半腰。敞口敛腹,洞顶斜覆。世人倚洞势高低构建寺庵一座,殿、室错落有致,清幽可喜。南宋学者朱熹曾携高徒蔡元定前来此处,眺览与洞口遥遥相对的芦峰,怀想他俩曾在彼处联袂著述的往事。寺庵久已废圮。明代隐客陈省在岩壁勒有“赤霞洞天”四字。

毛竹洞 为武夷山七十二名洞之一。位于鹞子岩南。从鹞子岩循田垄、陟小岭一公里半,再越小涧,可达此洞。巨洞斜敞洞口,上斜覆而下缩敛。洞内石壁峭立参天,杂竹丛生。传说洞内曾经长有异种“毛竹”,每节旁生怪枝,枝之巨细与主干等大。唐朝茶圣陆羽在《武夷山记》中记述:古时,武夷君于幔亭峰设宴款待众乡亲,并以曾孙称之。散席之际,因一少年侮谩仙灵,致招惩罚,“一夕,山心悉生毛竹如刺,中者成疾,人莫敢犯。”唐时,有人把毛竹洞作为武夷山的代称,著名诗人李商隐诗云:“只得流霞酒一杯,空中箫鼓当时回,武夷洞里生毛竹,老尽曾孙更不来。”

蓝 原 位于一曲溪南,赤霞岭与鹞子岭之西南。古有居民聚居于此,俗名蓝家村,为明代诗人昆仲蓝仁、蓝智的故里,有水涧源出自茅岭,流经此原,随即度赤霞岭至山前渡,为九曲溪注入崇阳溪之处。有滩名为溪口滩,古人乘舟逆游九曲溪者由此首发。清代,崇安县令、诗人王梓在《蓝家村》诗中咏道:“村屋还从古,先朝楔额留。名题乡进士,爵列旧诸侯。老树庭前茂,新篁野外抽。停车聊憩息,不觉宦遐陬。”

石门 鲤鱼石 位于顺游九曲溪的一曲将尽之处,是一组肖形溪石所组成的景观。石门比拟为龙门,鲤鱼石为红鲤,跃跃欲试,希冀飞腾,俗喻鲤鱼跳龙门。此处为古时乘舟逆游九曲溪初进一曲之处,景物寓意游程吉利,前途发达。石上有题刻:“石门”、“灵源一派”。

九曲溪下游漂流 始于九曲溪第一曲终点——崇阳溪大桥下,漂流至公馆村江源自然村的翠竹林,溪面宽阔,全长8公里,乘橡皮艇遨游于青山绿水之间,历经七弯八滩,沿途可饱览大王峰、幔亭峰、狮子峰等自然景致。